| 文學獎-平路 | 文學獎-江自得 | 藝術獎-賴純純 | 藝術獎-蘇顯達 |

平路 – 專訪.評定書.得獎感言

以歷史作為隱喻,以文學再現真實

文/ 賴韋廷

米蘭昆德拉的小說《生命中不可承受之輕》裡,有這麼ㄧ個隱喻:畫家Sabina某天不慎將ㄧ滴顏料滴在已完成的畫上,剛開始她感到苦惱,但看著看著,竟開始欣賞起這ㄧ道有如裂縫的痕跡,讓原本隱藏ㄧ切筆觸,寫實如照片的畫看來像是兩片可以開合的帷幕。無懈可擊的現實出現了裂縫,後面彷彿有著神秘莫測的東西,平路的小說,正像極了這個隱喻。

米蘭昆德拉的小說《生命中不可承受之輕》裡,有這麼ㄧ個隱喻:畫家Sabina某天不慎將ㄧ滴顏料滴在已完成的畫上,剛開始她感到苦惱,但看著看著,竟開始欣賞起這ㄧ道有如裂縫的痕跡,讓原本隱藏ㄧ切筆觸,寫實如照片的畫看來像是兩片可以開合的帷幕。無懈可擊的現實出現了裂縫,後面彷彿有著神秘莫測的東西,平路的小說,正像極了這個隱喻。

從近代史上的名人、大明星,乃至於社會新聞中的主角,在歷史、媒體與人云亦云中早已被定論(蓋棺論定?)的人,平路都有辦法透過重組相關史料文件,巧妙選擇敘事立場,來讓這些人物「起死回生」,有如附魂ㄧ般,娓娓道來無法為人所知的心事,於焉鬆動看似牢固的既定「史實」。6

小說家的鬆動之舉甚為機巧,像是僅僅抽換ㄧ根木樁,就能令整個過份疊床架屋的虛胖結構無聲傾頹。但是秉冰雪聰明之質,何苦投身於曠日廢時的文學寫作?若要ㄧ展文才,文學類型眾多,何必苦苦拆解史料,埋首眾聲喧嘩之中尋覓真相?

「大概我真的有ㄧ雙特別好奇的眼睛,ㄧ顆懂得懷疑的心,總能查覺得到生活裡的泥塑木雕吧。」平路莞爾ㄧ笑,不置可否。寫作在多年前徹底翻轉她的人生,如今回首,卻很難釐清這份轉折的初衷,人總是說不清自己的歷史,但故事可以。「我寫的人物,每個人有不同的身世,被唾棄或被憐惜,都是一部份的我。透過寫作,我發現了我所不知道的自己,我是他們的每個人。」寫作既投射,也釋放了內在的自我,這份快樂令平路難以忘情,最終放下原本在美國穩定的統計師工作,甚至返台定居。

曾有人說她筆下的人物總是在逃,想逃離眾人的眼光,或者苦思如何活得自由自在;從反面來看,也可以說她的小說展示了人如何被身份、生活給拘禁成囚。當現實生活裡的平路勇敢地離開原本的生活,在創作裡她也試圖釋放那些屢屢被誤解,始終不被理解的人物。

不過,涉及真實人物與事件的小說,總是充滿風險。比如,歷史文學顧名思義是歷史和文學的結合,但此類作品出版後卻屢屢遭歷史學者「打臉」,認為文學想像太過,有如作者一廂情願的「腦補」。但平路並不畏懼,「這方面我比較理直氣壯,我寫的小說涉及很多史料,我覺得歷史就留下了足夠的縫隙,我從縫隙裡面寫。」

不違鐵證如山的史實,但在歷史的縫隙裡編織想像,是平路構思歷史小說的策略,也是她作為台灣新歷史小說代表人物的看家本領。寫作前她總是蹲足了馬步,盡可能蒐羅與小說人物相關的所有史料與傳記版本,熟讀、精讀之,比如代表作《行道天涯》,四年的寫作時間裡,平路奔赴了上海、北京、香港、美國等地尋覓資料,動筆期間「民初那些大推頭老照片裡,但凡史有姓名之人,都能ㄧㄧ指認出來。」

不違鐵證如山的史實,但在歷史的縫隙裡編織想像,是平路構思歷史小說的策略,也是她作為台灣新歷史小說代表人物的看家本領。寫作前她總是蹲足了馬步,盡可能蒐羅與小說人物相關的所有史料與傳記版本,熟讀、精讀之,比如代表作《行道天涯》,四年的寫作時間裡,平路奔赴了上海、北京、香港、美國等地尋覓資料,動筆期間「民初那些大推頭老照片裡,但凡史有姓名之人,都能ㄧㄧ指認出來。」

甚至,在《行道天涯》序言中,她曾自承在完稿後ㄧ周內,公務旅行勞頓之際,「與死亡打了ㄧ個照面」,隨著撰寫書裡「孫先生」病篤的情節,平路彷彿也催眠了自己的身心,差點走向人生終途。「研究近代史的人如果看了,他們應該是找不出任何一個違反了史實的描述。」平路淡淡地說,她沒有什麼特殊的治學功夫,「就是時間而已」,為了確實擁有小說人物,她把自己徹底浸泡在他們的時空裡。

但真實不僅不足以杜絕悠悠之口,有時候過份真實,反而顯得「白目」。華人文化總有「為亡者諱」的陳習,像《何日君再來》裡面雖未言明「她」是誰,但讀者都知道小說裡顛簸於情愛,受困於人生的主角就是已故巨星鄧麗君,而書中那些不堪的心事和遭遇,恐怕要令歌迷心生憤慨吧?

但真實不僅不足以杜絕悠悠之口,有時候過份真實,反而顯得「白目」。華人文化總有「為亡者諱」的陳習,像《何日君再來》裡面雖未言明「她」是誰,但讀者都知道小說裡顛簸於情愛,受困於人生的主角就是已故巨星鄧麗君,而書中那些不堪的心事和遭遇,恐怕要令歌迷心生憤慨吧?

「粉絲難免希望偶像是全然完美,但我覺得如果你希望那個人完美,那麼你並不是真的喜歡他,這裡頭有你的自戀在裡面。」「那些自戀,如果因為被我的文字戳了一下而感到不高興,我覺得沒有關係。」平路堅定地說著,其實她也是鄧麗君的死忠粉絲,只是眾人喜於讚嘆巨星的光環,她卻獨獨憐惜巨星閃亮人生下可能有過的陰暗心事。

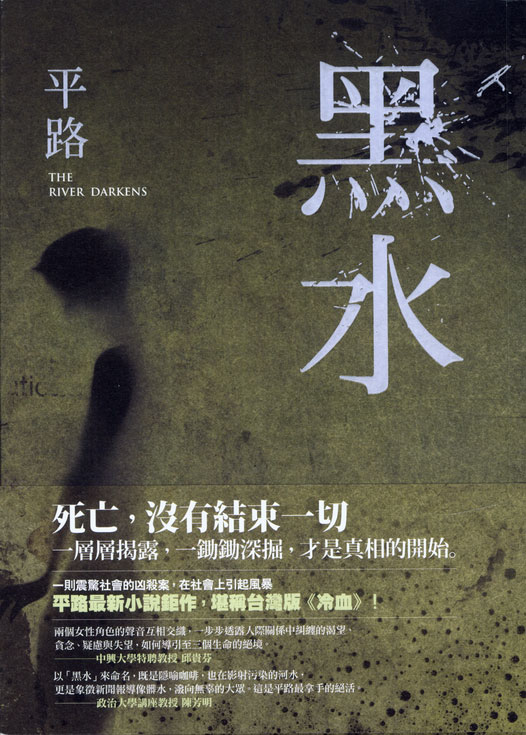

也許因為有了書寫歷史人物和大明星的經驗,進入了千禧年的網路世代、資訊爆發世代,平路卻彷彿膽子益發大了起來,近年力作《黑水》不僅以尚未定案,沸騰了整個社會的八里雙屍案為藍本;敘事觀點更企圖挑戰多數人的定見。平路的作家好友廖玉蕙在書評中說:「像走鋼索一樣,走在道德的邊緣,我們光想著就為她擔驚捏汗,但她卻似心頭穩妥,寫來如履平地。」是呀,且不論《黑水》的觀點是否能翻轉大眾成見,單是以此案為小說題材,就可能被牢牢貼上「消費死者」的標籤,怎能不懼?

也許因為有了書寫歷史人物和大明星的經驗,進入了千禧年的網路世代、資訊爆發世代,平路卻彷彿膽子益發大了起來,近年力作《黑水》不僅以尚未定案,沸騰了整個社會的八里雙屍案為藍本;敘事觀點更企圖挑戰多數人的定見。平路的作家好友廖玉蕙在書評中說:「像走鋼索一樣,走在道德的邊緣,我們光想著就為她擔驚捏汗,但她卻似心頭穩妥,寫來如履平地。」是呀,且不論《黑水》的觀點是否能翻轉大眾成見,單是以此案為小說題材,就可能被牢牢貼上「消費死者」的標籤,怎能不懼?

「我很清楚,這樣的小說和時事八卦,分別在哪裡。」平路果然成竹在胸。她認為時事八卦是用一種「有如站在樓梯上」的高度來評判當事人,就像媒體、網友,乃至於隨便ㄧ個路人即便不甚明白事件的來龍去脈,也前仆後繼地稱被告為「蛇蠍女」。但平路的小說卻是要將讀者帶進事件內部,去感受每個當事人可能有的處境。

「希望讀者在某個瞬間會迷糊起來,感覺到『這ㄧ切沒有那麼不可能,只是我的運氣比較好,選擇比較多,支持比較多,不必在現實中把事情作到絕,比如殺人或被殺。』」平路說,這個社會總是急著抓到兇手,將其貼上異類的標籤,好讓大家能心安,但她卻往另ㄧ個方向走,「我想讓讀者知道,我們和當事人沒有那麼不同。」「可以作到這一點的話,我覺得我們對於整個社會的了解,可以深刻一點點。」

「希望讀者在某個瞬間會迷糊起來,感覺到『這ㄧ切沒有那麼不可能,只是我的運氣比較好,選擇比較多,支持比較多,不必在現實中把事情作到絕,比如殺人或被殺。』」平路說,這個社會總是急著抓到兇手,將其貼上異類的標籤,好讓大家能心安,但她卻往另ㄧ個方向走,「我想讓讀者知道,我們和當事人沒有那麼不同。」「可以作到這一點的話,我覺得我們對於整個社會的了解,可以深刻一點點。」

從1983年獲得聯合報小說首獎的〈玉米田之死〉,到2015年的《黑水》,平路總甘冒大不諱,以悲憫細膩的文筆,屢屢在小說裡撕去歷史或現實的假面,那麼對她來說,所謂的真實,究竟是什麼?「寫ㄧ個故事,一開始想說服別人,最終是把自己給騙了,讓自己深陷其中。」平路善為隱喻,真實只存在敘事裡,但說故事的人往往也把自己困在ㄧ個更不可知的局裡,也許高明的小說家都知道,作者,其實無法定義真實。