評定書...[得獎感言][專訪][簡介]

2019聲援香港Eye4HK

|

陳麗貴,1957年出生,高雄人。1979年畢業於台灣大學外文系,1981年赴美國求學,1984年取得美國奧斯汀德州大學視聽教育碩士,隨後在休士頓《國際日報》、芝加哥《中報》擔任採訪記者,培養了社會主義意識、階級意識、弱勢關懷與台灣意識。1989年決定回台貢獻所學,參與環保抗爭運動,積極進行影像紀錄,她認為紀錄片的精神,就是為弱勢者發聲。

1991年,陳麗貴與李泳泉共同完成了「台灣環境總體檢」系列影片。2007年,和夫婿李泳泉共同完成的《捍衛台灣鄉土紀事—台灣環境保護聯盟廿年》,代表其投身的台灣反核運動的心血結晶,其內涵也呈現了一整個世代新青年的價值觀、生命態度與世界觀。

透過紀錄片為弱勢發聲,陳麗貴的藝術貢獻與成就,總結於解嚴之後重新打造多元文化、生態共生的台灣意識深層敘事,特別是多層次影音話語互滲的歷史敘事,在總體大敘事與個體小敘事之間,陳麗貴的紀錄片總是能取得驚人的豐厚差異反差話語,描摩出主題與主體的鮮活立體感、生命厚實感。從1994年開始的《牽手何時出頭天》、1996年的《女超人的滋味》、1999年的《世紀女性-台灣第一女醫師蔡阿信》、2001年《文學過家一李昂之婚禮》、2004年《暗瞑e月光一台灣舞蹈的先驅蔡瑞月》強調女性意識與藝術實踐的台灣意識發展。

1994 千里苦行 |

2012 女影展

|

2009 火線任務映後座談

|

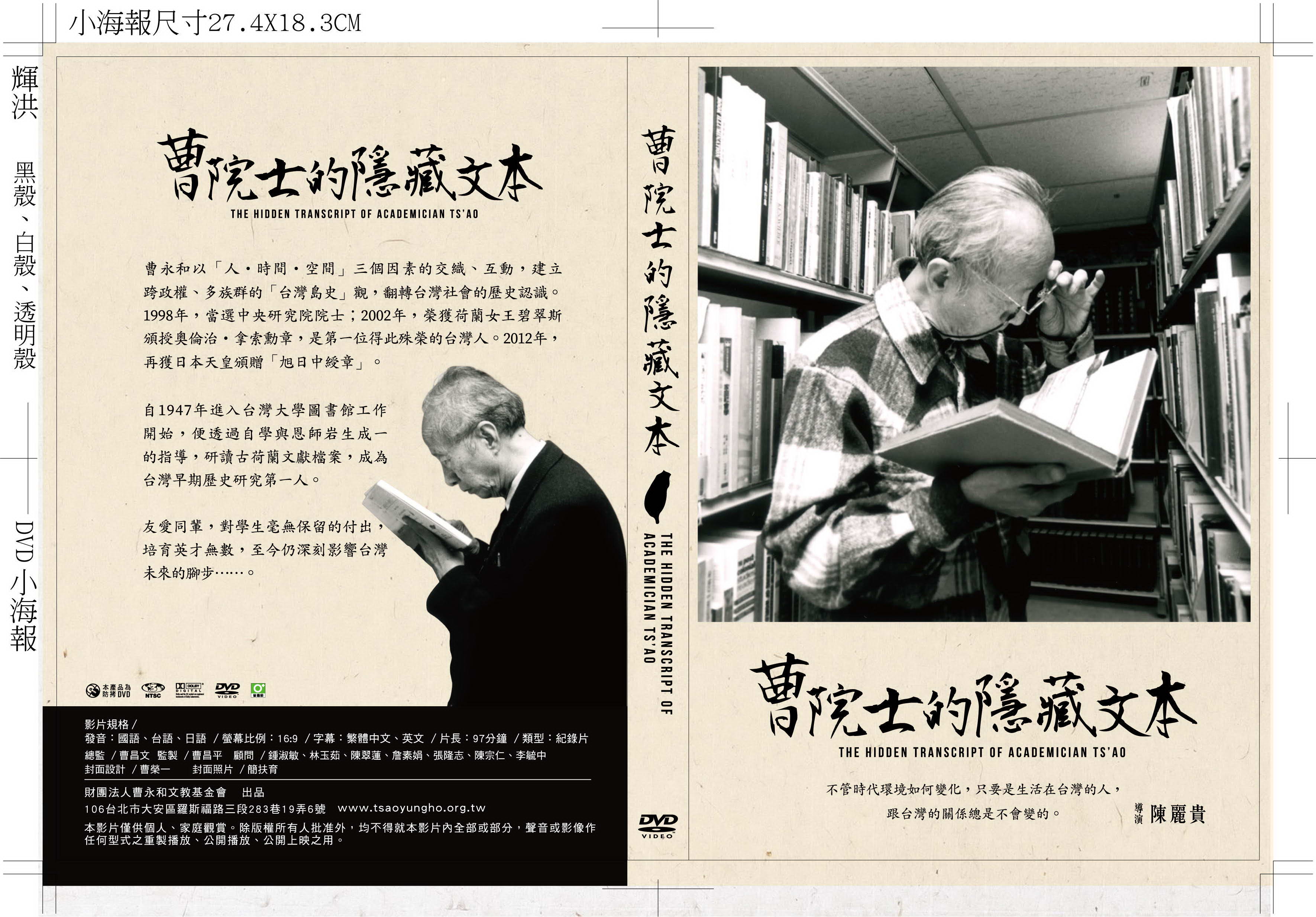

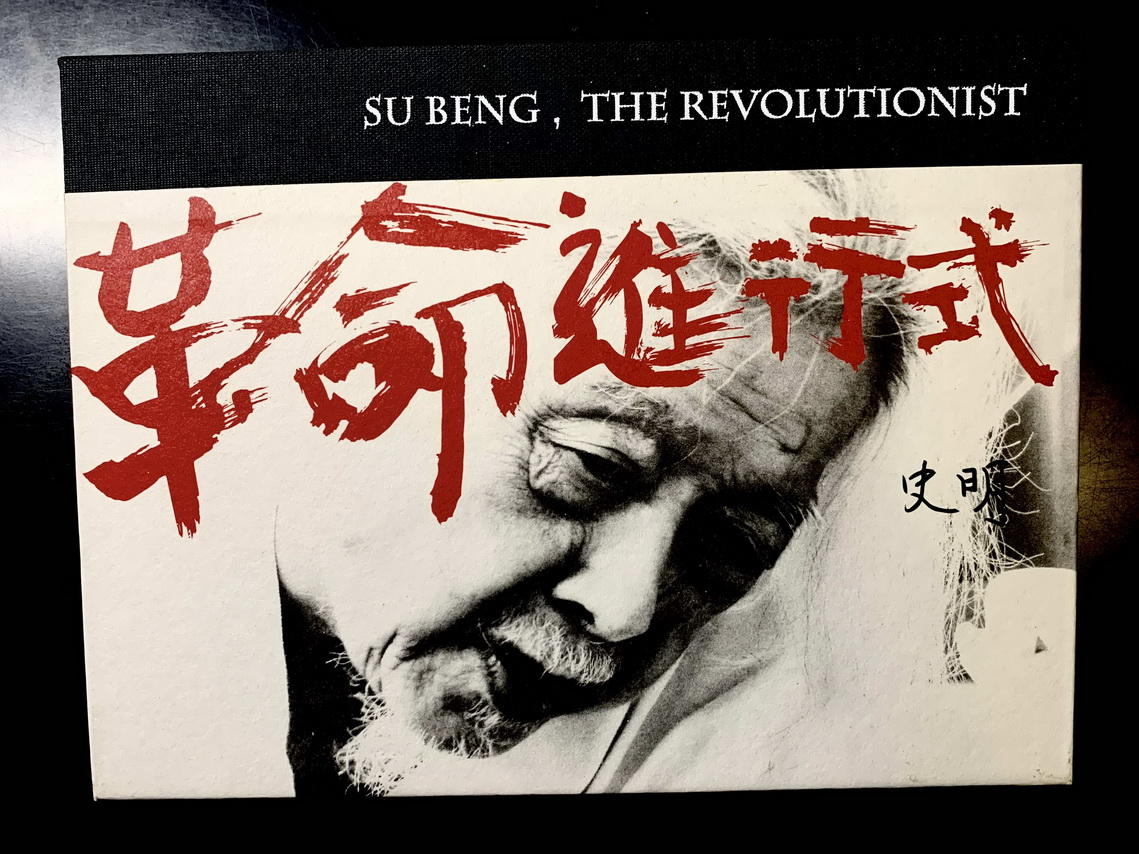

陳麗貴的紀錄片,是一種為無名者、無力者、受壓迫者與為台灣環境島史發聲的「運動影像」,也是一種「時間影像」。2015年的代表作《革命進行式》,就非典型革命家史明的一生,給予舞蹈和青年觀點的視線鋪陳,跨越時代與地域的多聲部檔案,藉由音樂的母題和動畫的輔助,讓當事人的浪漫革命家形象充滿人性的不合時宜意味,得以落實在台灣主體性意識潮流的鮮活浪尖上,指向一種抵抗的台灣主體性意識。相對而言,2020年的《曹院士的隱藏文本》,不僅史明已交錯出現於影片的訪談中,曹永和院士非典型的台灣島史與交通史經濟史的研究生涯,也從他受惠或照顧的眾多同儕與學生群、他打造的嶄新海洋台灣島嶼全球視野中,突顯了一條可以跳脫中國史束縛的海洋島嶼主體性歷史知識之路。陳麗貴的紀錄片,從反核環保意識、女性意識到吳濁流、李喬、鄭南榕、陳定南等人投身的台灣在地族群書寫與後殖民反抗意識,從抵抗壓迫到積極建立主體與世界交往,陳麗貴藉由她片中的作家、舞蹈家、詩人、醫師、革命家、政治工作者,活生生地用影音捕捉著「我那小小多山的國家」的多樣人文精神面貌,在細膩的生命細節與堅毅的實踐意志中,表現出對於島史的純潔的無條件的愛。

2016 香港獨立電影節 |

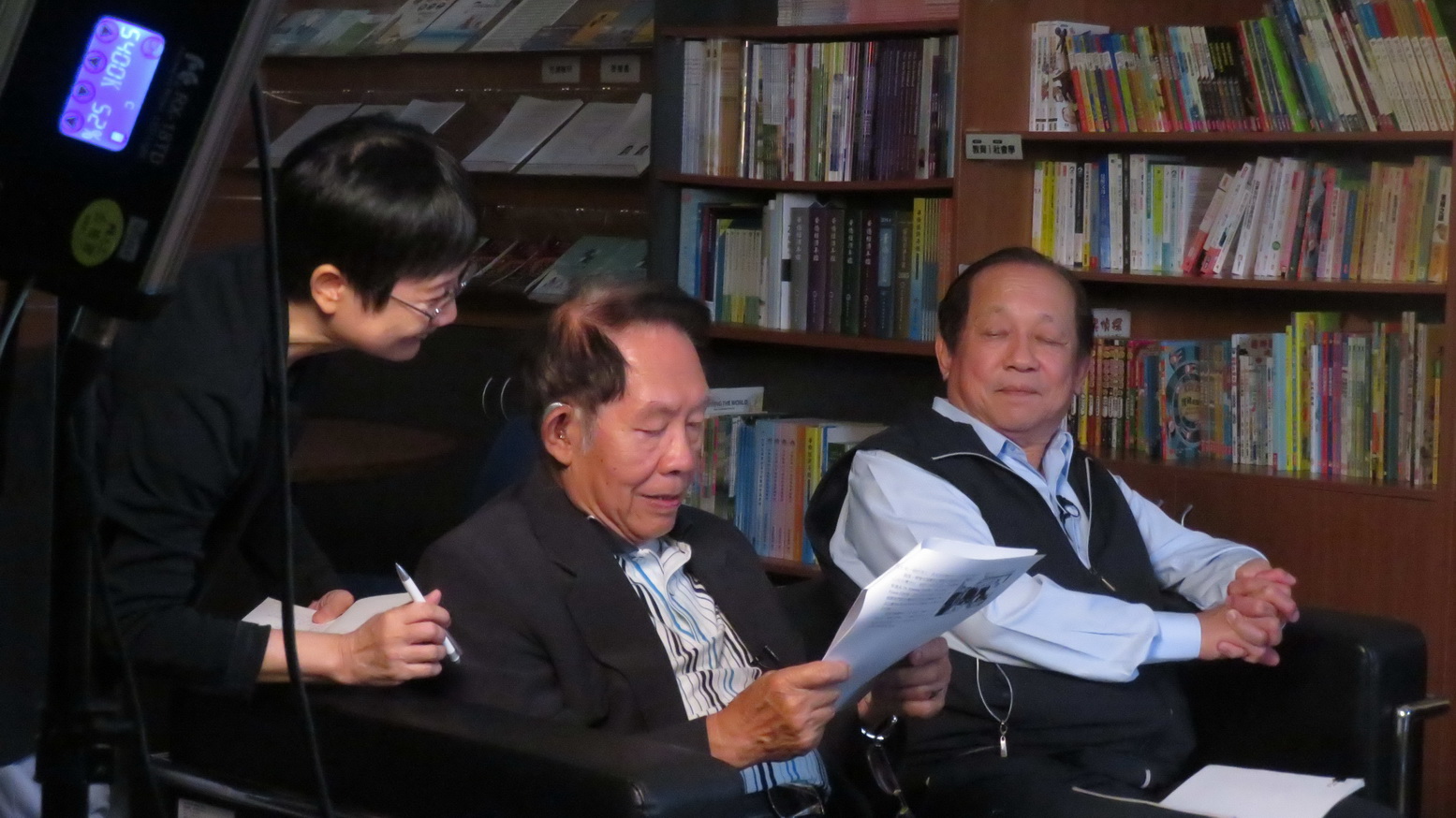

2018 訪問陳國棟教授 2018 訪問陳國棟教授 |

2019 與史明歐吉桑

|

2023 布里斯本訪問師母

|

2023 南半球最璀璨的星星訪問陳永興醫師

|

2025 南半球最璀璨的星星首映接受記者採訪

|

得獎感言...[評定書][專訪][簡介]

文/陳麗貴

其實,影像創作不是我小時候作文簿上的志願,也不是我長大後人生的終極目標,只能說是生命中的一場因緣巧合。

留美期間,曾經看過一部片《The Real Thing》:記錄瓜地馬拉可口可樂公司惡性關廠,導致數千員工失業,員工圍廠抗爭的紀錄片。這部影片讓我清楚感受到影像的穿透力,若運用於社會運動中,會是很有力量的武器。

1989年返台,適逢台灣解嚴後各種社會運動風起雲湧的時刻,我以拍攝紀錄片作為我介入社會運動的方式,迄今36年。日前,在一場映後遇到一位久違的政治人物,他客氣地說,感佩我能夠一直堅持拍攝紀錄片;我回說,因為除了拍片,我也不會做別的事情了。這句話,不是開玩笑,是事實。如今,我在回顧生命歷程時,大概都必須以何時拍了哪部片為座標,才能將人生軌跡拼湊起來。

曾經在國家地理雜誌上看到有人這麼說:「世界上最好的工作有二種:一是自然生態觀察家;一是獨立藝術創作者。」對我而言,紀錄片工作正好是兩者的結合;既可以以藝術創作的形式來呈現自然生態觀察的成果,也可以以藝術創作的形式來提供社會對於一個更好的世界的想像。

對我來說,每一部紀錄片的過程都是一段奇幻之旅。透過紀錄片拍攝,認識許多人,經歷許多事,拓展了我的視野和心靈,也形塑了今日的我。

感謝吳三連獎的評審。對我來說,吳三連藝術獎代表的是公理、正義與藝術的結合,能夠獲得這項肯定,比起獲得其他獎項,更讓我覺得無比榮耀。

專訪...[評定書][得獎感言][簡介]

用愛紀實守護台灣

陳麗貴導演專訪

文/謝登元

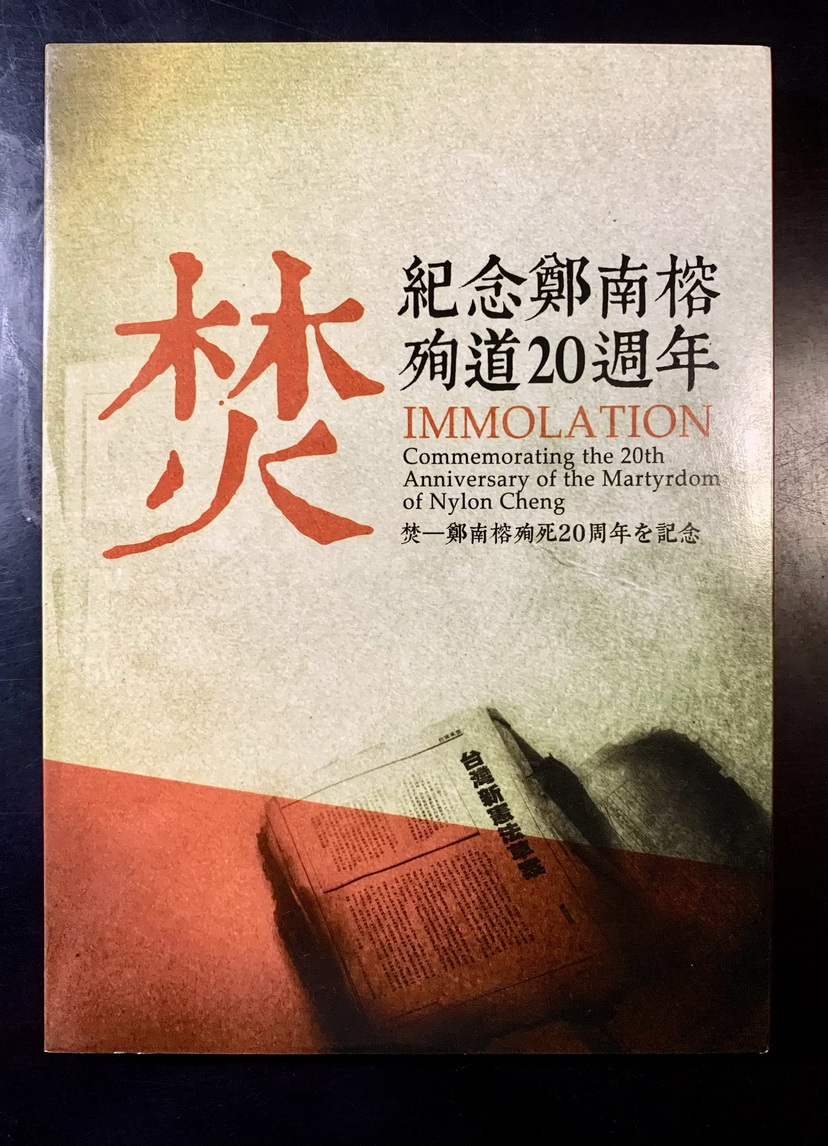

2005 台灣人民的歷史工作照

「我那小小多山的國家」堪稱2025年台灣政壇最響亮的金句。上從賴清德總統在雙十節致詞的援引,下至大罷免期間響徹雲霄的呼喊。鞭辟入裡,深入人心。此句源自2009年陳麗貴導演所拍《焚IMMOLATION一紀念鄭南榕殉道20週年》影片中的文字:「如果我必須死一千次/我只願意死在那裡/如果我必須生一千次/我只願意生在那裡/我那小小多山的國家」,陳麗貴在片尾特別標註改寫自聶魯達(1971年諾貝爾文學獎得主)的詩作,而這位智利詩人原詩是:「······但我仍愛著那寒冷小國的根,如果我必須死一千次,我只願意死在那裡,如果我必須生一千次,我只願意生在那裡,在高大的野松旁······」可見改寫過後的文字不但當時用在鄭南榕紀錄片非常貼切,時至今日也仍強烈地對台灣公民運動產生一定的影響力。

「我那小小多山的國家」讓人聯想鄭南榕獄中日記的名言「我們是小國小民,但是,我們是好國好民」。陳麗貴2011年拍攝的《好國好民》紀錄片,在國家認同混亂,充滿不確定感的台灣,讓人重新省思「我是誰?我是什麼人?」而從小受黨國教育的陳麗貴並不諱言曾經以為反攻大陸之後大家可以到中國當「省長」,如今意識型態峰迴路轉的蛻變,恐也是當初始料未及。以求學過程而言,陳麗貴從小到大順風順水,在國民黨的黨化教育下是個「乖寶寶」。如果人生軌跡沒有後來的變化,那麼很可能成為世俗定義中的「人生勝利組」,但後來的命運並不這樣寫。在高雄女中當班長時,曾因班上整潔比賽記錄不佳而全班將被記警告。她寫信陳情,反被訓導主任質疑幕後有黑手在操控。這讓她感到震撼,隱約感受到一種白色恐怖的氣氛。後來,學校要學生填寫加入國民黨申請書,師長們勸導她入黨才有前程,但她讀過孔子的話「君子群而不黨」,因此,始終不從。

2018 人民作主教育基金會結業式

|

陳麗貴讀大學時,認識了極具台灣意識的李泳泉。1979年,她從台大外文系畢業後曾在商界做秘書,但志趣不合,後改至學校教書。期間,因高中好友在美國攻讀「視聽教育碩士」,帶回的視聽作品讓她很有感,也就起心動念想要留學。1981年,陳麗貴與李泳泉結婚。1982年,和夫婿一同前往美國奧斯汀德州大學求學。

一到美國,接收的資訊多元,原本在台灣牢不可破的黨國教育,瞬間支離破碎一如海砂屋。1983年,李泳泉當上台灣同學會會長。陳麗貴有機會參加同鄉會、夏令會的活動,認識許多海外黑名單,也接觸到很多影印版的黨外雜誌,並學著分辨誰誰誰是KMT的爪耙仔。同時,也認識了芝加哥台灣民主運動支援會的林孝信、陳美霞。「他們不談統獨,只談社會公平與社會正義,這些思想對我的衝擊不小。對基督徒而言,認識耶和華,是智慧的開端;對我而言,社會主義意識的啟蒙,是智慧的開端。」

1984年,陳麗貴取得美國奧斯汀德州大學視聽教育碩士,因學費飆漲而停讀博士班,轉而直接就業。先後擔任休士頓國際日報、芝加哥中報、休士頓中報記者,也認識了郭正光、蔡正隆等獨盟人士。

2016 德國

|

料,到了編輯台後,被立場傾中的主管刪到只剩百字不到。這次不愉快的體驗,讓她潛藏的台灣意識漸漸生根、抽芽、探了出來。

1989年,陳麗貴和同為導演的夫婿李泳泉決定回台灣貢獻所學。由於曾看過一部勞資糾紛紀錄片《The Real Thing》,此片忠實呈現瓜地馬拉可口可樂公司游走法律漏洞而惡性關廠,導致失業勞工求償無門,只好群起抗爭的過程。陳麗貴看了,深受啟發。因此,決定用影像投入社會運動,為弱勢者發聲,為台灣土地發聲。因緣際會,屬於陳麗貴的機會也來了!原本心路文教基金會秘書長曹愛蘭屬意由當時拍片已表現傑出的李泳泉導演(作品《惑》曾榮獲國際學生電影觀摩展的傑出影片、傑出導演、傑出剪接三項金獅獎)拍攝一部關懷智障朋友的紀錄片,最後卻因故改由她接手。沒想初試啼聲的她即以這部《祝你生日快樂,凱迪》榮獲1990年金穗獎之優等紀錄錄影帶。

獨立紀錄片工作者的物質回饋相對有限,陳麗貴卻能堅持不懈,從業至今已整整拍了36年,也獲得眾多獎項的肯定。其作品不乏關懷女性、環保、弱勢等議題。她認為女性地位的提升與否可視為一個國家民主化程度的參考指標!包括1994年探討「民法親屬編」女性地位的《牽手何時出頭天》、1996年針對兩性工作平等法的《女超人的滋味》、1999年標榜女性典範人物的《台灣第一位女醫師蔡阿信》、2003年的世紀女性台灣風華系列《暗暝e月光一台灣舞蹈先驅蔡瑞月》等等和女性相關的紀錄片都出自她的手筆。值得一提的是,2001年陳麗貴訪談蔡瑞月時,希望她回憶綠島的苦難歲月,沒想得到的回答竟是「完全不記得了,綠島的記憶只剩下日以繼夜的海浪聲」。陳麗貴說,剛聽到時非常驚訝,但她想到,也許受苦到了某一種程度,「選擇性的遺忘」是受難者生存下去之必要。

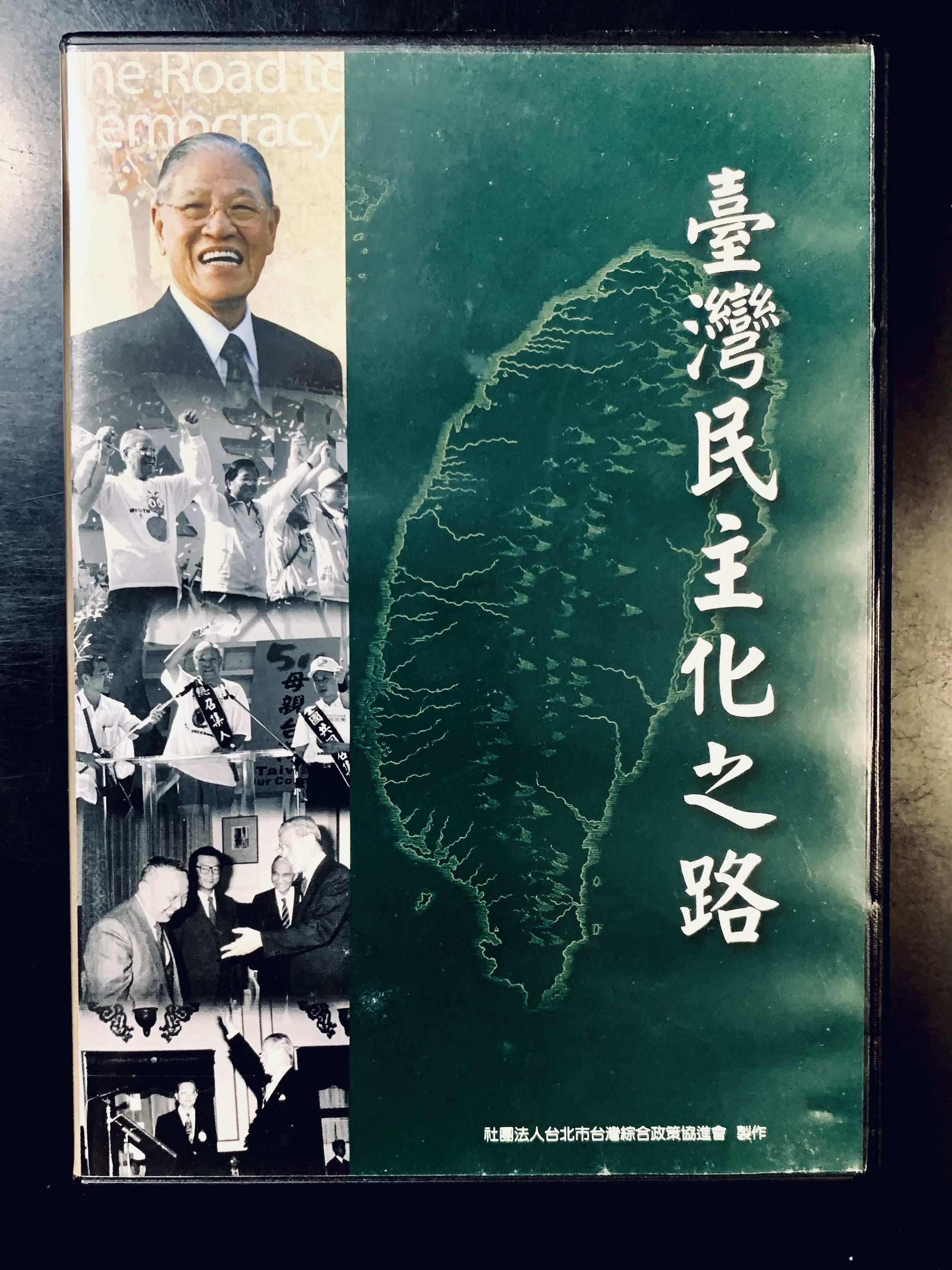

台灣的影視文化向來避談政治議題,一直以來陳麗貴是極少數以紀錄片見證台灣歷史,以行動力介入社會發展的導演。2006年拍攝李登輝的傳記《台灣民主化之路》、2015年敘述史明的生命故事《革命進行式》、2020年完成曹永和的紀錄片《曹院士的隱藏文本》。以上「台灣人三部曲」堪稱擲地有聲的經典。有趣又巧合的是片中三位主角都生於日本大正年代,彼此年歲相近,教養相似,都是博聞強記,好學不倦,典型的文藝復興人(Renaissance man);然而在大時代的洪流巨浪中,卻不得不有不同的選擇,各自奔向不同的領域,完成不同的使命。

李登輝(1923-2020)曾是左翼青年,通過蔣經國思想考核後步入政壇,一路受蔣提攜,從政務委員、台北市長到台灣省主席,並於蔣過世後繼任總統;就任之後,在風雲詭譎的國民黨內借力使力,將政敵各個擊破,推動轟轟烈烈的民主改革,完成台灣民主轉型的「寧靜革命」,並當選首任台灣民選總統,陳麗貴的影片紀錄了這位「民主先生」卓越不凡的一生。

史明(1918-2019)出生於台北士林望族施家,本名施朝暉。1936年赴日留學,1942年滿懷馬克思理想赴上海加入中共抗日,後因對中共完全失望,於1949年返台。隔年刺殺蔣介石事跡敗露後,流亡日本半世紀。期間完成《台灣人四百年史》,並於東京開設「新珍味」中華料理店,以此做為革命基地,不斷地向台灣輸入武裝革命與民主啟蒙;晚年返台後仍推動台獨運動,陳麗貴的影片拍出了歐吉桑衰老的軀體裡所承載的不屈靈魂,宛如現代東方的唐吉訶德。

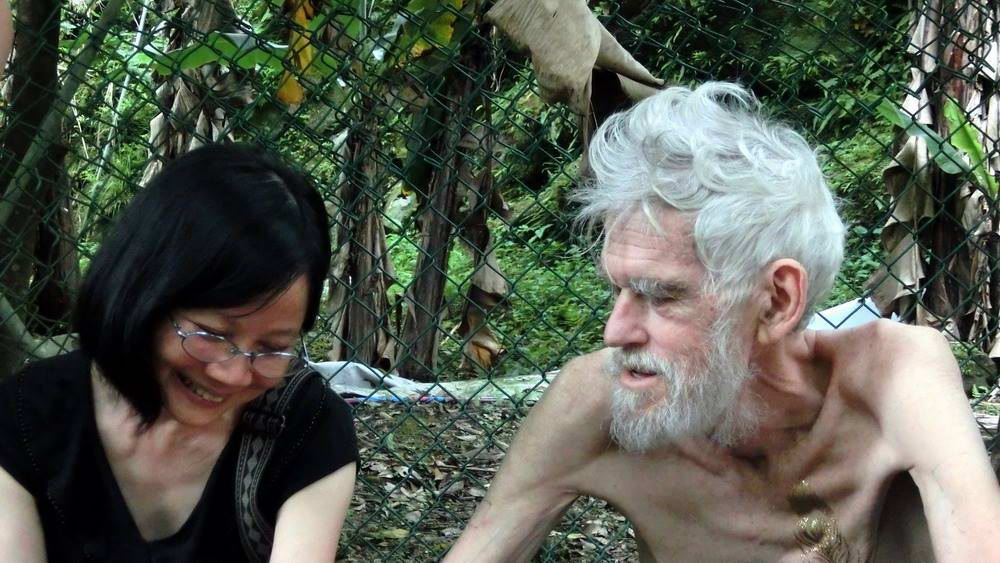

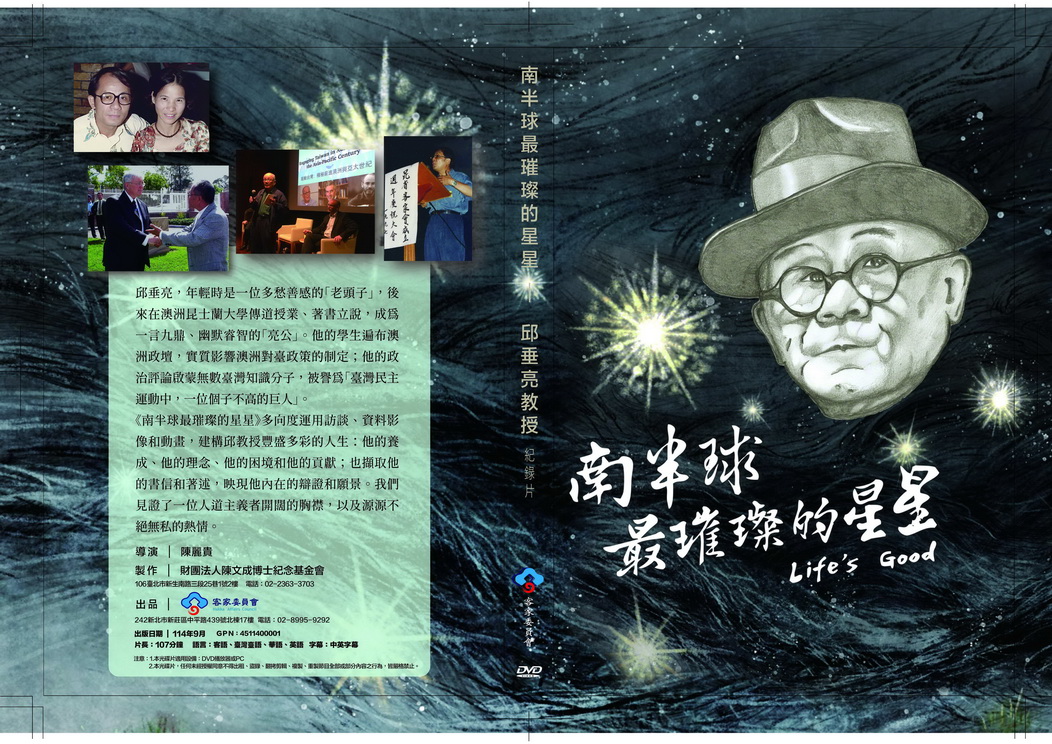

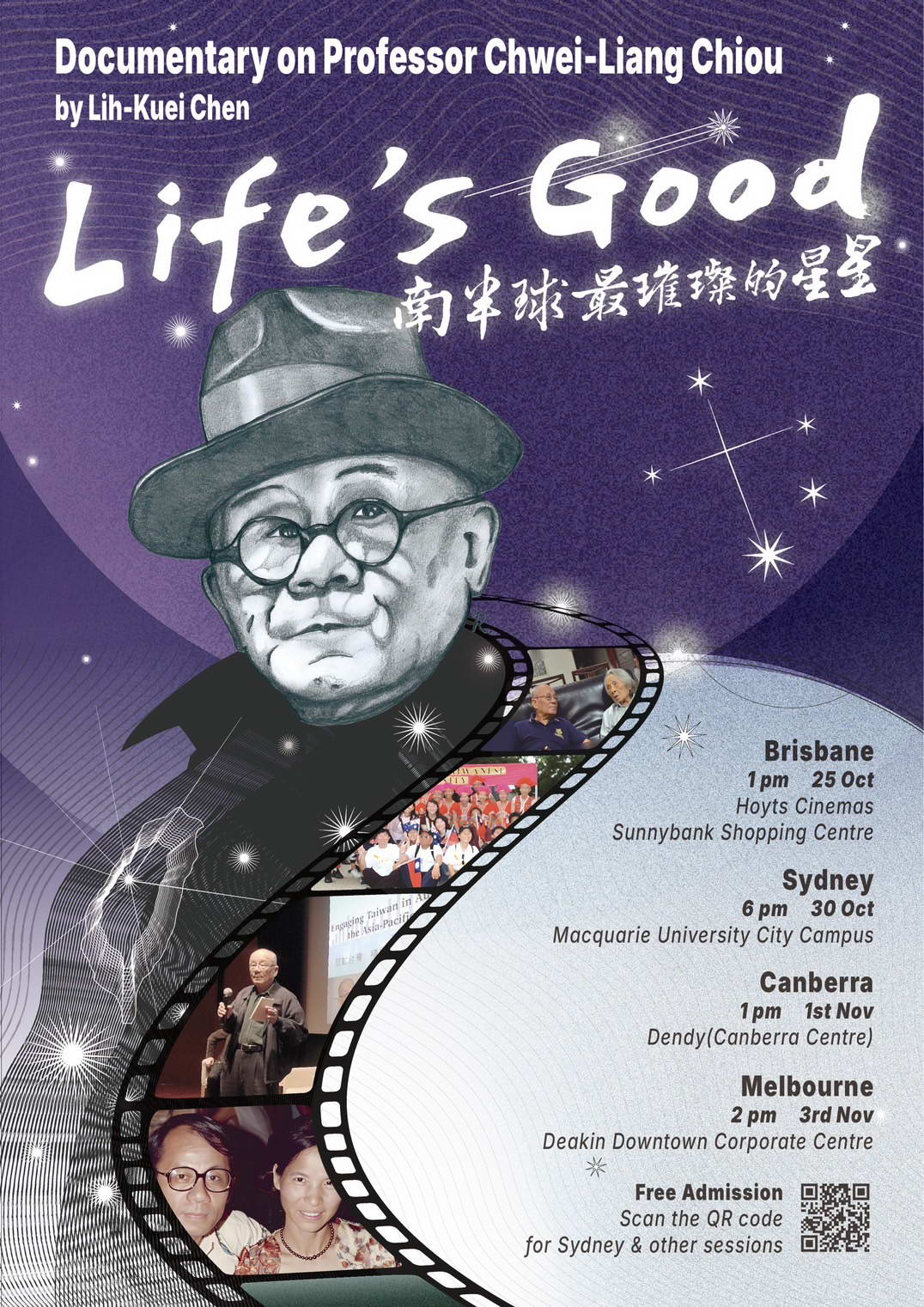

2013 訪問史明

陳麗貴從拍攝的紀錄片中,梳理出李登輝、史明、曹永和這三位台灣菁英早年生命的相互交集。史明與曹永和是士林鄰居,弟弟又與曹永和同學,所以彼此從年輕時代就相識。史明自中國返台、流亡日本前,常到台大圖書館閱讀台灣史籍,也常透過曹永和借書。曹永和太太張花子與李登輝夫人曾文惠是中學時期的手帕交。李登輝新婚不久,擔任台大農經系助教時,夫妻曾一度借住曹永和家裡。儘管命運之力推動三人朝著互不相同的方向發展,但陳麗貴認為他們都是台灣人的典範,也是她學習的榜樣。除了三部曲外,她認為邱垂亮教授(1938-2021)非常值得尊敬,因而花三年時間拍攝了《南半球最璀璨的星星》這部紀錄片。1975年,邱垂亮在《台灣政論》(發行人黃信介)第5期撰文觸及台灣前途問題,遭國民黨當局以「煽動他人觸犯內亂罪」為由下令停刊,邱垂亮也被列入黑名單,無法返鄉,甚至連父母過世都無法見到最後一面。儘管如此,這位享譽國際的學者在澳洲昆士蘭大學政治系任教40年,依舊培育了無數菁英,更不忘以文章、演講為台灣發聲。前僑委會吳新興委員長形容:「如果全世界每個角落的僑胞都是台灣最寶貴的顆粒珍珠,都是支持台灣的最大力量,那麼來自南半球南十字星美麗國度澳洲那顆最璀璨的珍珠,必是恩師邱垂亮教授了。」這也是《南半球最璀璨的星星》片名的由來。陳麗貴談到邱垂亮時,眼神滿是懷念和不捨,她認為現在年輕人如不認識邱垂亮實在可惜,在她心目中,邱教授足以列入「台灣人四部曲」之一。

2014 參與太陽花運動

當然,陳麗貴還完成了許多精彩的紀錄片,例如2023年完成的作家李喬《反抗終章•台灣招魂》即以非典型紀錄片的手法呈現。由於李喬小說中有著多語情節,因而影像運用,搭配了動畫情境、資料照片,讓李喬的姿態、李喬的畫作、李喬讀劇的彩排與演出,有著寫實寫意交錯,影音幻變,層層疊疊的風格迥異之美。

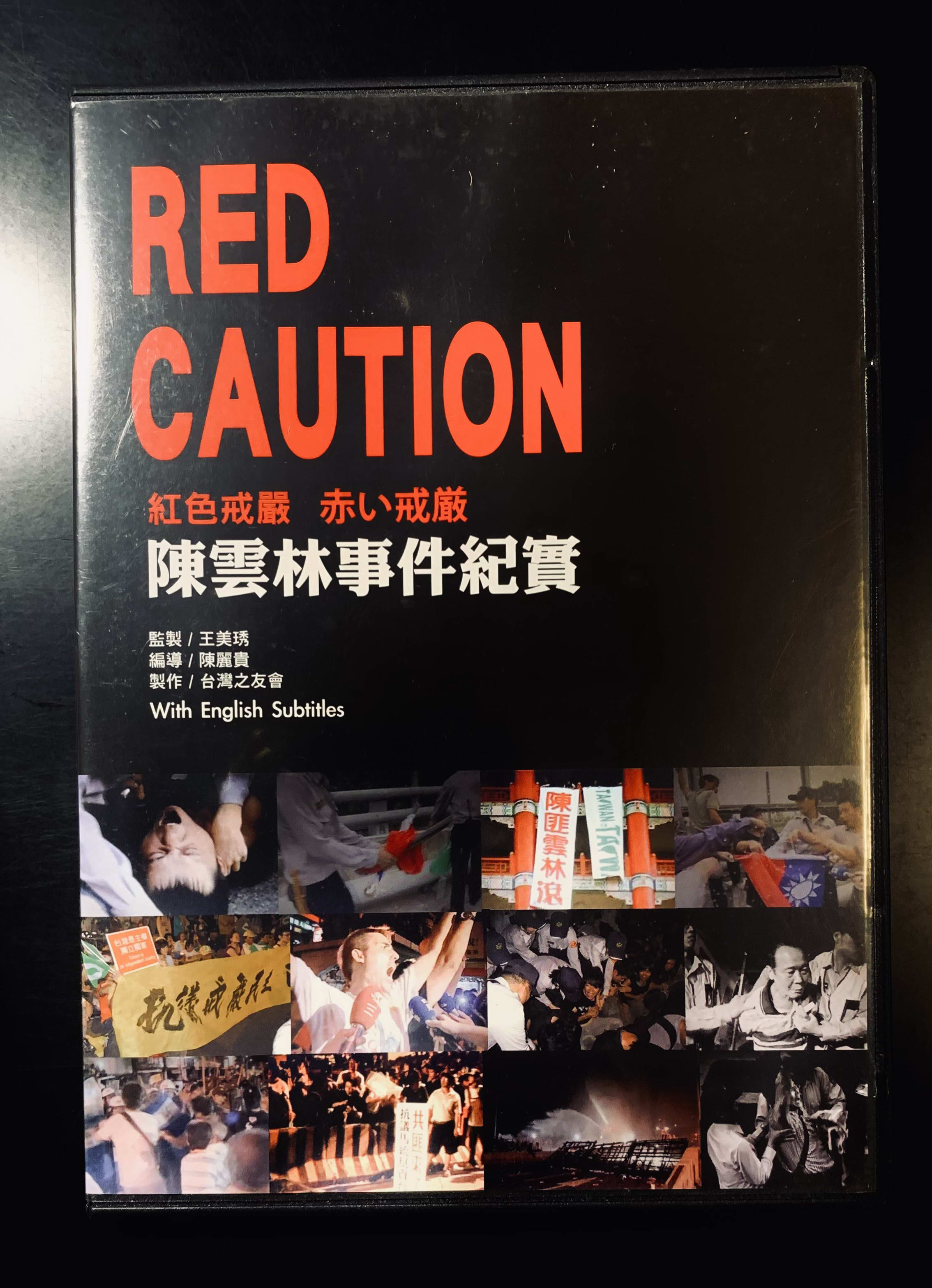

又例如2008年《紅色戒嚴一陳雲林事件紀實》,這是由其好友王美琇(資深媒體人、新台灣和平基金會董事長)提議並監製的影片。陳麗貴詳實呈現了馬政府執政初期,中國前海協會會長陳雲林來台,民眾自發性的抗議活動是如何遭受警方粗暴對待,中華民國國旗又是如何因一個中國官員到來而被隨意沒收、踐踏。

從陳麗貴的紀錄片中,可感受到台灣的民主得來不易,但民主生活卻很容易一夕間就崩潰消失。她用紀錄片呈現她的憂心、關懷、寄望,其中最令人動容的還是那種對台灣滿滿的大愛,這也是最台派的台灣精神!

簡介...[評定書][得獎感言][專訪]

1979年台大外文系畢業;1984年美國奧斯汀德州大學視聽教育碩士。1989年投入紀錄片創作迄今。曾任:人民做主教育基金會董事長、台北市女性權益促進會理事、台北市女性影像學會理事長、財團法人國家電影資料館董事、蔡瑞月基金會董事。 2015 531梅心怡生前告別趴 |

2016 拜訪史明歐吉桑 |

2016 布里斯本台灣紀錄片電影節 |

2016 女影展 |

【作品年表】

《南半球最璀璨的星星 Life’s Good》──邱垂亮教授紀錄片,2025

《519》——白色恐怖記憶日紀念短片,2024

《反抗終章 台灣招魂》──李喬紀錄短片,2023

《致自由》──2022

《月舞玫瑰》──蔡瑞月紀念短片,2021

《剪出來的電影史》──2021

《曹院士的隱藏文本》──曹永和院士紀錄片,2020

《革命進行式》──史明紀錄片,2015

《好國 好民》──2011

《龜毛之必要》──陳定南紀錄片,2010

《吹泡泡:台灣經濟真相》──2009

《焚──紀念鄭南榕殉道20周年》──2009

《紅色戒嚴──陳雲林事件紀實》──2008

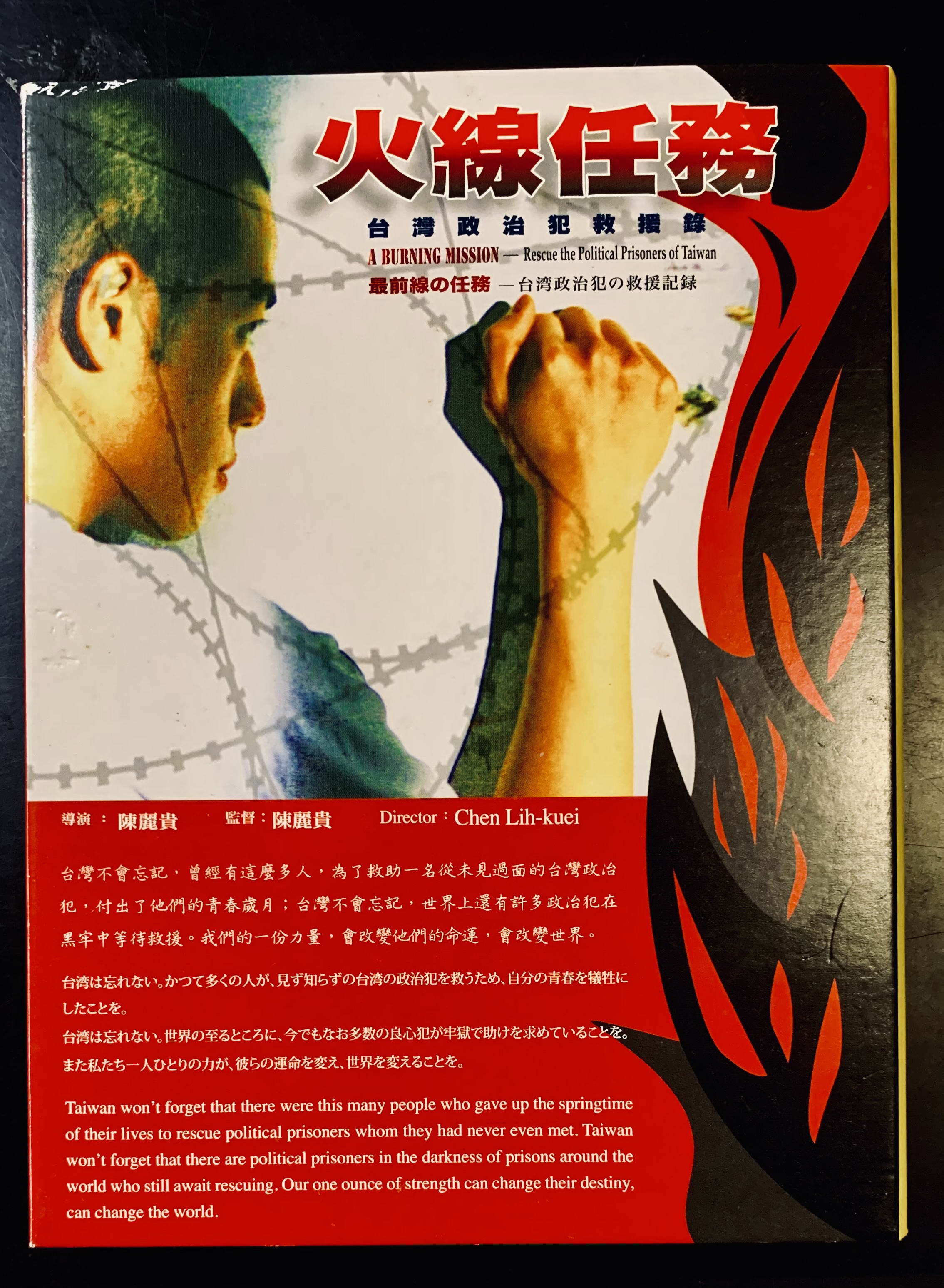

《火線任務──台灣政治犯救援錄》──2008

《捍衛台灣鄉土紀事》──環盟20周年紀錄片,2007

2020大雪山賞鳥 |

2018蒙古台灣紀錄片電影節 |

2024高鐵南下自拍 |

《台灣民主化之路》──李登輝前總統紀錄片,2006

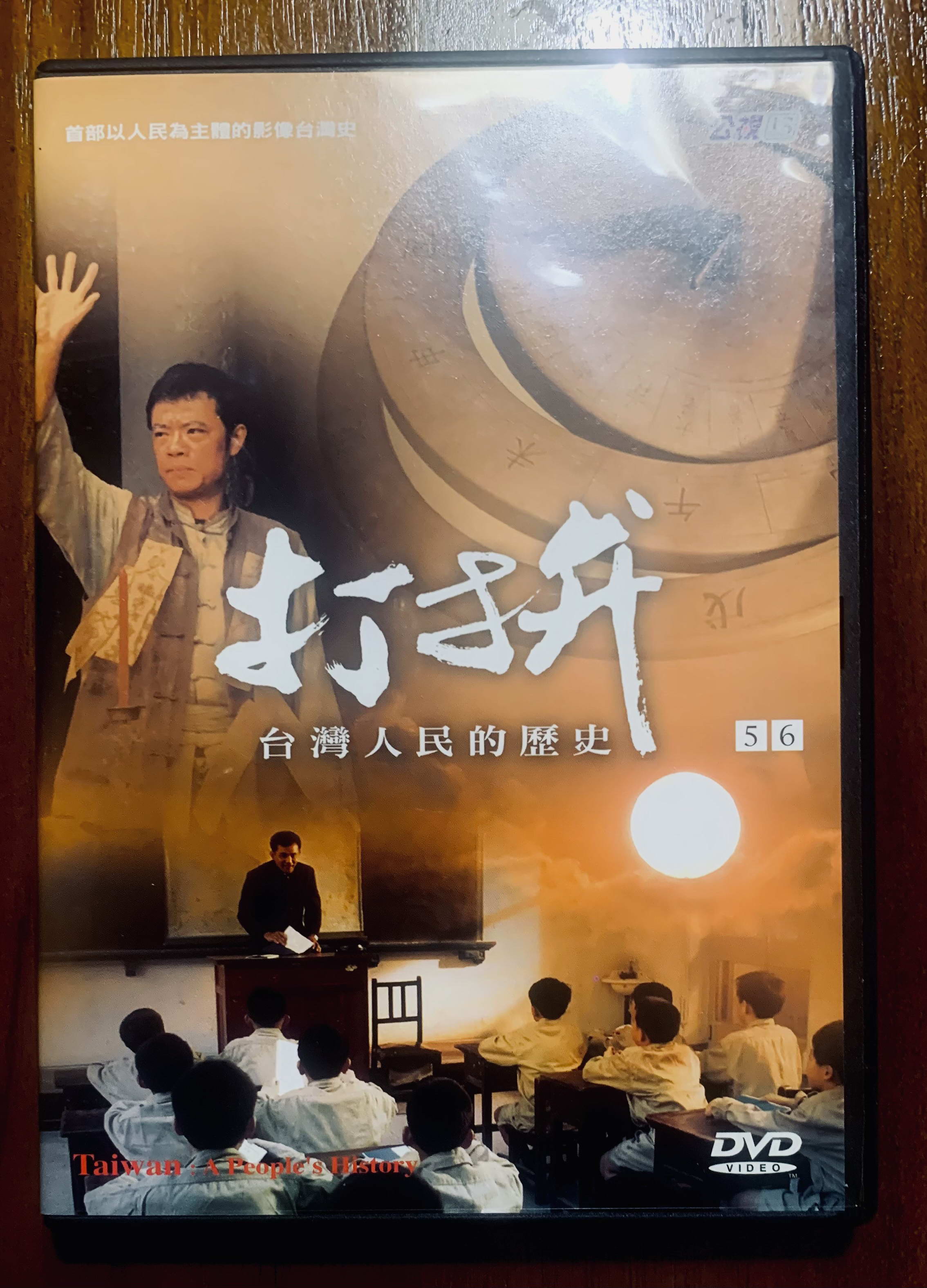

《打拼:台灣人民的歷史──覺醒的年代》──2006

《打拼:台灣人民的歷史──烈日殖民》──2006

《暗暝e月光──台灣舞蹈先驅蔡瑞月》──2004

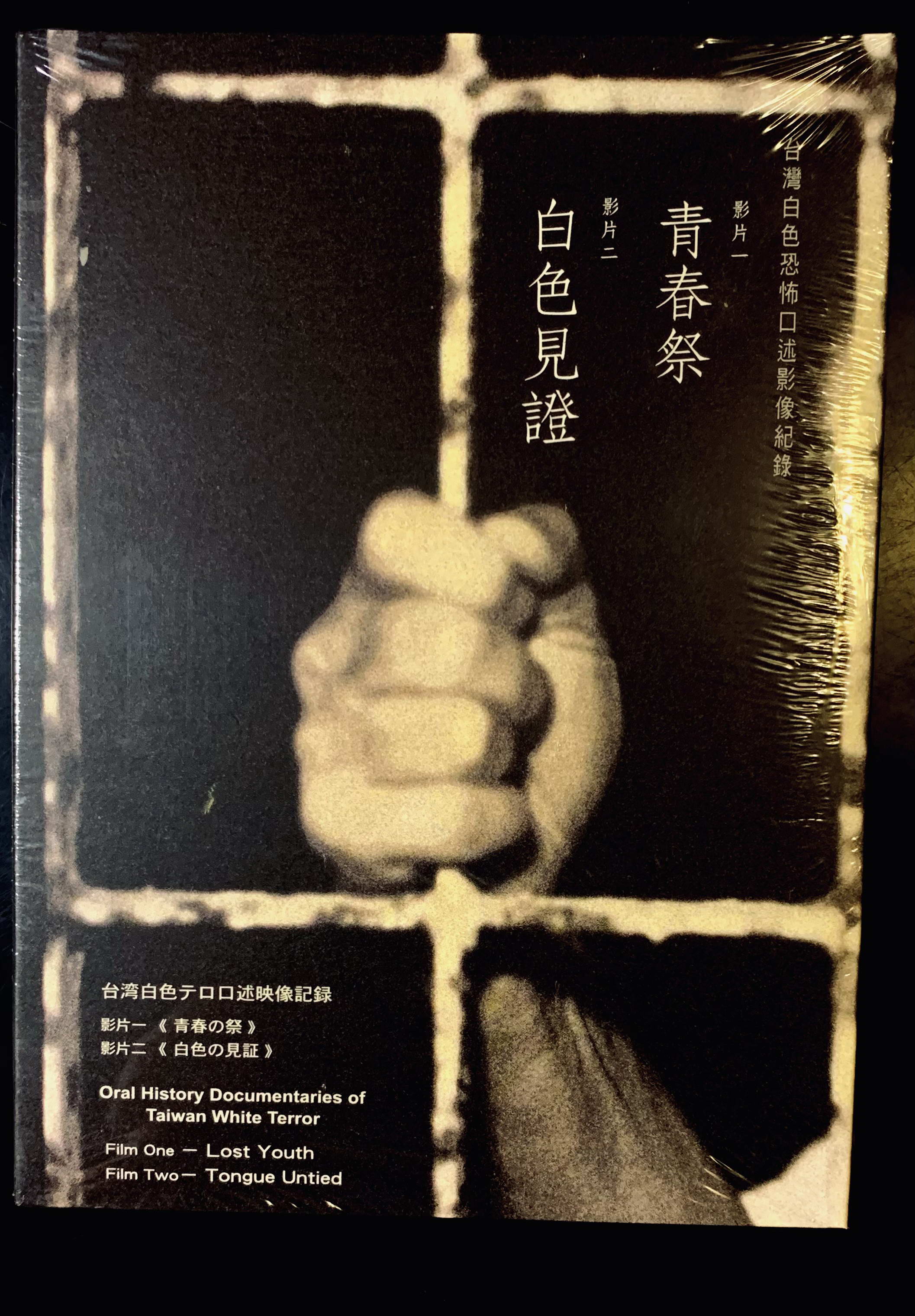

《青春祭──綠洲山莊的故事》──2002

《生命之歌──坪頂古圳生態筆記》──2002

《文學過家──李昂之婚禮》── 2001

《叫我第一名──台灣盲友攀登富士山》──2000

《平等思想起》──平等里生態人文紀錄片,2000

《作家身影──鐵血詩人吳濁流》── 1999

《世紀女性 台灣第一女醫師蔡阿信》──1999

《女超人的滋味》──1996

《牽手何時出頭天》──1994

《祝你生日快樂,凱迪》──1990

2020曹院士的隱藏文本 |

2025邱垂亮海報 |

2015革命進行式DVD |

2011年好國好民 |

2002青春祭 |

2007捍衛鄉土技士 |

2009鄭南榕殉道20周年 |

2025邱垂亮海報 |

【作品多次入圍重要紀錄片電影展】

2016 布里斯本台灣紀錄片影展。

2016 東京台灣文化中心台灣紀錄片影展。

2016 德國杜賓根大學台灣電影節主題導演。

2016 香港獨立電影節。

2015 香港采風紀錄片電影節。

2015《革命進行式》南方影展首獎。

2013 日本名古屋大學、愛知大學、

一橋大學聯合邀請,

放映紀錄片《暗暝e月光》。

2012 德國杜賓根大學台灣電影節主題導演。

2010 獲邀美國台灣同鄉會放映《紅色戒嚴》。

2009 獲鄭福田文化獎。

1990《祝你生日快樂,凱迪》獲金穗獎。

2015革命進行式海報 |

2006台灣民主化之路 |

2008紅色戒嚴 |

【翻譯作品】

2020《憑空而來:伍迪˙艾倫回憶錄》

2003《雕刻時光》

2009火線任務 |

2025邱垂亮澳洲巡演海報 |

2006打拼台灣人民的歷史5、6集 |