評定書...[得獎感言][專訪][簡介]

陳怡絜 YJ Chen攝影

|

楊双子,本名楊若慈。1984年出生,成長於台中,國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所碩士,現居台北,是創作者、也是大眾文學及動漫畫次文化的研究者,其創作體裁涵蓋小說、散文、非虛構寫作及漫畫原作。

「楊双子」為她與雙胞胎妹妹楊若暉的共用筆名。在成長過程的困境中,文學創作成了她面對荒蕪、探討現實與尋找救贖、自我定位的方式。創作之初以探討女性情誼的「百合」題材為主,2012年之後結合妹妹的專長歷史,楊双子開始將類型小說融入台灣歷史元素,著手書寫「歷史百合小說」,以文學之筆對真實的歷史事件和人物作當代的重新再詮釋。

2015年楊双子以〈花開時節〉獲台中文學獎小說組第三名,2017年正式出版後,隔年入圍台北國際書展大獎。《花開時節》是楊双子「歷史百合小說」創作的具體實踐,主角透過穿越的方式而重新思索自我存在價值,並以現代之眼見證1926至1930年代日治時期的黃金時代,以女性主體為中心的敘事,探問台灣人的孤立處境,是小說,更如作者所言,也是社會運動。2018年《花開少女華麗島》延續前作,著墨描繪1910年代中期至1940年代前期曾經真實存在於台灣的少女們日常生活、生命追求與物質細節,且企圖接續當時可能存在的「少女小說」文類血脈。

2013年楊双子姊妹(左若暉、右若慈)於台中反核遊行

|

2015年楊双子姊妹(左若慈、右若暉)於姊妹新書對談分享會

|

2018年楊双子與小說家瀟湘神在霧峰林家大花廳比對佐藤春夫《殖民地之旅》文字記載(曲辰拍攝)

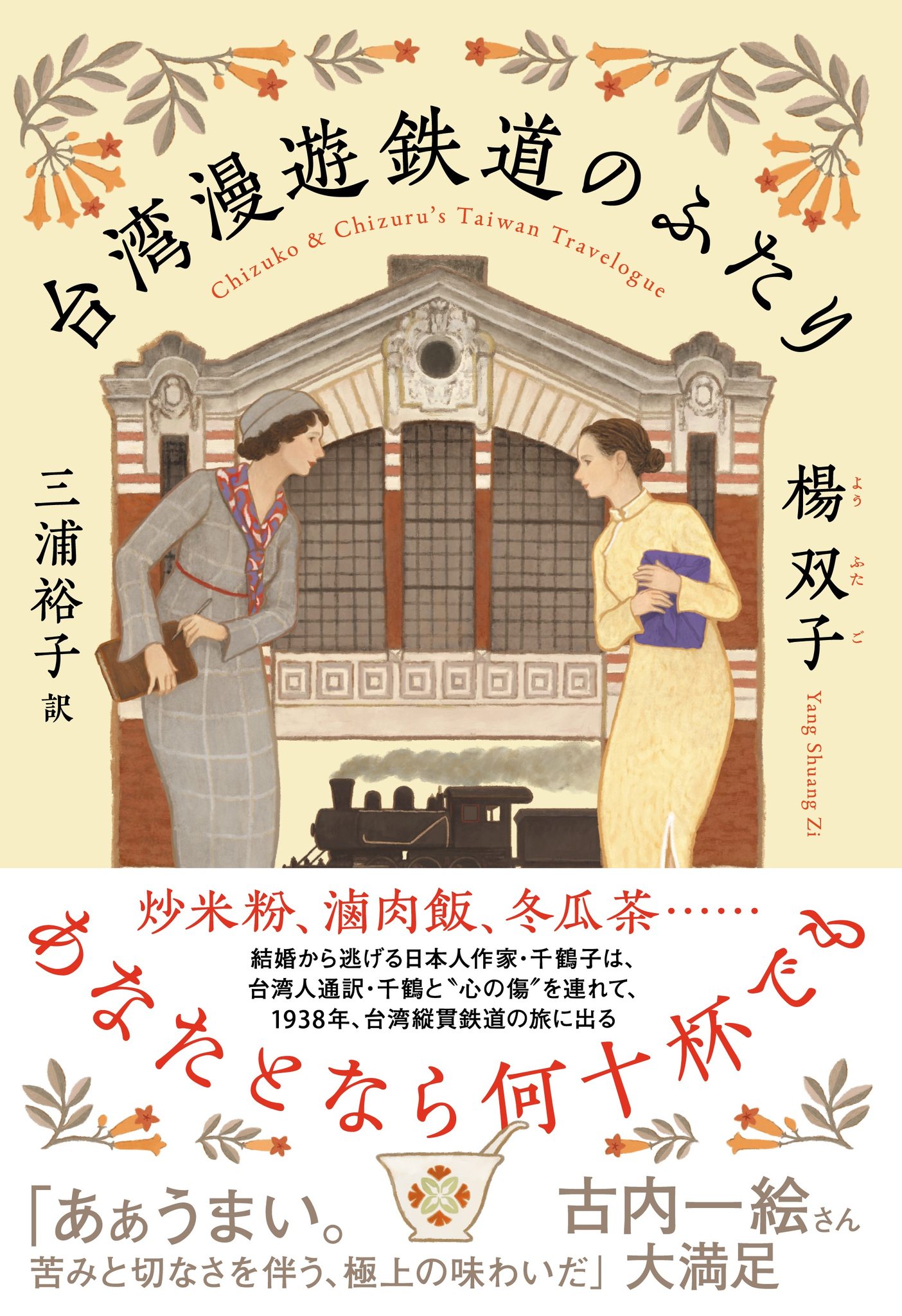

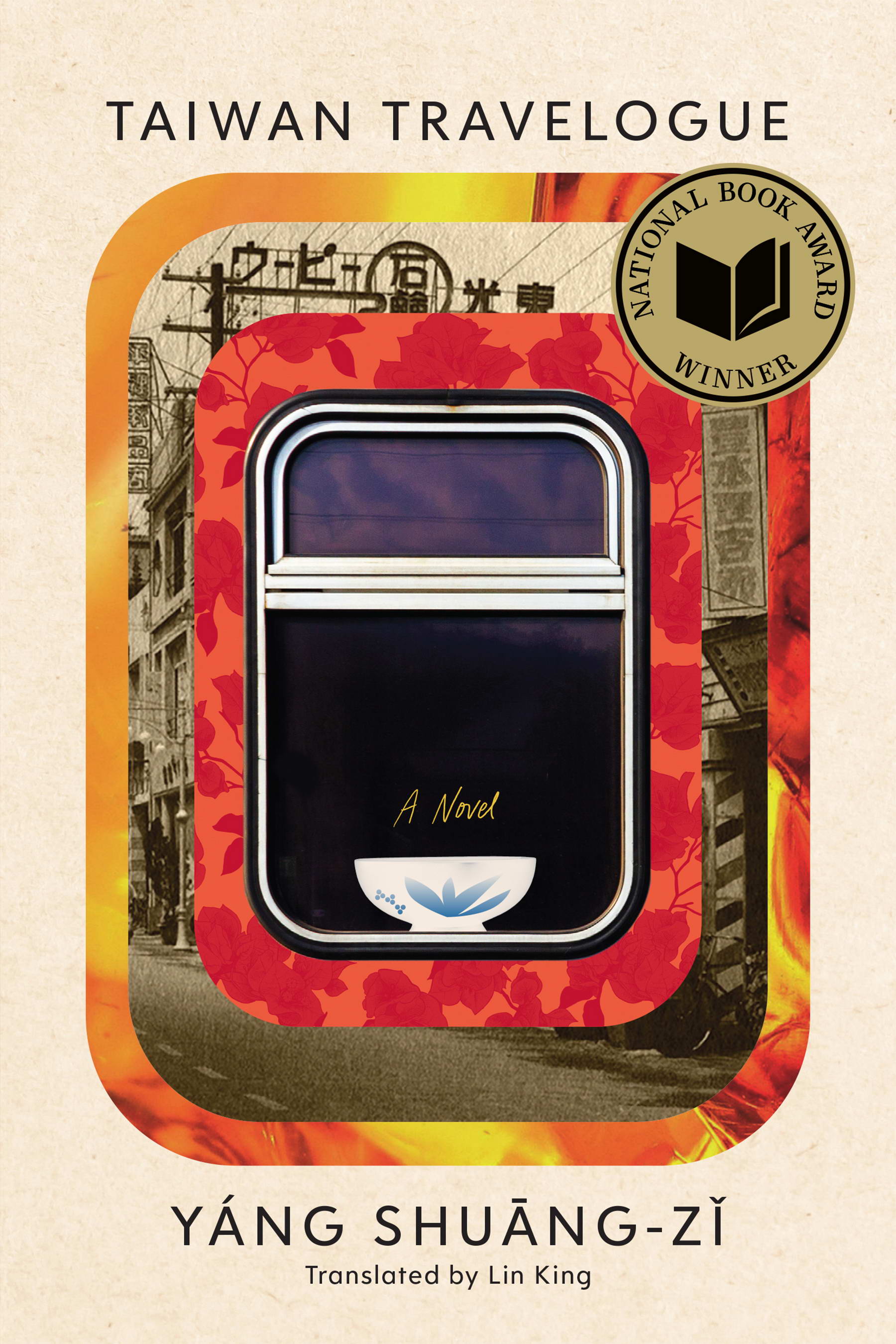

代表作《臺灣漫遊錄》於2020年出版,以日本作家青山千鶴子與台灣通譯王千鶴遊歷台灣縱貫鐵道沿線城市的過程,細膩地刻畫性別、族群、身份、價值觀落差而造成的隔閡,也照見殖民與被殖民者間的鴻溝。此作於2024年以日譯本獲「日本翻譯大賞」,英譯本獲美國「國家圖書獎」,是台灣文學作品首度獲此佳績。

楊双子不僅在文學創作交出亮眼作品,也跨足動漫畫編劇。《綺譚花物語》既是結合真實歷史舞台、民俗信仰及虛構鬼怪的小說作品,同時改編為漫畫後亦獲得2021年金漫獎年度大獎。而包括《臺灣漫遊錄》在內的多部作品亦已售出多國海外版權,形式更涵蓋出版、舞臺劇及影視等等。

2019年楊双子與漫畫家星期一回收日於漫畫對談講座

(張震洲攝影) |

2024年楊双子與妻子賴庭荷、作家陳雪及其伴侶早餐

人於中歐文學節首站城市捷克布爾諾 |

2024年楊双子因獲美國國家圖書獎與妻子賴庭荷

於總統府受總統賴清德接見 |

2024年楊双子與翻譯家金翎因小說《台灣漫遊錄》 2024年楊双子與翻譯家金翎因小說《台灣漫遊錄》英譯本入圍美國國家圖書獎於頒獎典禮紅毯合影 |

得獎感言...[評定書][專訪][簡介]

文/楊双子

吳三連獎的宗旨,是獎勵有傑出成就、創造潛力且認同台灣之人士。「認同台灣」,在這個向度上,我尤其深感榮幸,由衷感謝吳三連獎給予肯定。

文學從來就很政治。我寫作二十年,橫跨言情小說羅曼史、純文學小說到現在的歷史小說,乍看類型迥異,實際上自評書寫主題都是雷同的——我書寫「理想的幻滅」與「現實的重建」。放在我的國家認同建立路徑上,也有同樣的過程。我是台中大肚山的百年本省家族後代,卻也出身成功嶺眷村,這使我從青春期開始,首先歷經一場文化中國大夢的幻滅,而後走向認同腳下這塊土地的台灣意識建立。

文化中國的敘事讓我成為「失根的蘭花」,台灣認同的建立則讓我不再誤解自己是故鄉裡的異鄉人。明確且穩固的在地認同,使我真正擁有訴說自己故事的能量。

我一直想要透過文學回答:「台灣人究竟是什麼人?」而我現階段的想像與追求,乃是指向奠基於民主制度與公民社會,以肯認台灣內部的差異為前提,尋找各個族群的最大共識,終至凝聚為這塊土地上生活共同體的一群人。

我期盼虛構小說能夠為現實世界指出遠景與願景,而這具體地說,是清晰地辨識落地生根於台灣的每個族群,包含各個族群語言、文字、信仰、生活方式的獨特性。差異並不妨礙一個國家認同的成形,相反地,我認為海納百川的多元文化特質,正是台灣之所以為台灣的關鍵。

未來,我的書寫主題仍然會是「理想的幻滅」與「現實的重建」,這包含我的其他文學關懷,也就是相對邊緣位置的性別、性傾向、階級、族群等等的權力位階議題——而我寄望透過這樣的書寫,能使台灣文學成為穩固國家認同的一條路徑。

獲選為吳三連獎文學獎得主,對我而言既是肯定,也是勉勵。我願我自己永不懼怕理想的幻滅,永遠不會放棄朝著遠方的微光邁步前行。

2025年楊双子與金翎於美國紐約布魯克林圖書節

專訪...[評定書][得獎感言][簡介]

以小說重構歷史的女性聲音

楊双子專訪

文/謝登元

「得獎的意義,不只是我個人被看見。」談起近年從美國國家圖書獎到台灣吳三連文學獎的接連肯定,作家楊双子輕聲而慎重地說。她認為,這些榮耀不只是對個人創作的嘉許,更重要的是「對書寫台灣日本時代的肯定」,尤其是對歷史中女性聲音的重視。在歷史記載中,楊双子看到的多是男性的身影——政治人物、運動者、事件主角,而女性的存在往往被掩蓋。長久以來,歷史小說這

個文類也多半延續男性視角。因此從創作開始,她便確立方向,要「用女性的眼睛重寫歷史」,讓歷史不僅是權力、戰爭與政治事件的總和,也包含那些被忽略的日常、情感與生命選擇。

2015年,她以短篇〈花開時節〉獲台中文學獎,後來發展為長篇小說《花開時節》,成為她風格確立的起點。這部作品的誕生,也標誌著她對「女性語言」與「歷史再現」的探索之始。楊双子說,這樣的書寫被肯定,讓她特別感動——因為這不只是文學獎項的榮譽,而是一種提醒:女性的生命經驗同樣是歷史的一部分,值得被看見、被記錄。

向楊千鶴致敬:一百年前的女性何其前衛

陳怡絜 YJ Chen攝影

|

在她的創作脈絡中,最重要的啟發人物之一是日治時期作家楊千鶴。楊双子回憶,當她決定以日本時代為小說舞台時,第一個疑問是:「那個時代的女性怎麼生活?她們的思想到哪裡去了?」 楊千鶴的作品讓她找到答案。不同於歷史記載中僅見的行動軌跡,楊千鶴以小說與自傳形式展現了思想的深度——她對國家認同、女性地位與職涯追求的思考,現在看都極為前衛。「原來那個時代的女性,已經走到那麼前面了。」楊双子說。楊千鶴不僅成為她的創作啟蒙,更是她書寫女性歷史的精神對話對象。在她心中,楊千鶴是台灣文學史上一個象徵性的存在,也是一種堅持女性主體書寫的準則。

穿越的方向,揭露歷史想像的盲點

《 花開時節》的靈感源自她的碩士論文,她發現,幾乎所有穿越小說的女主角都從台北穿越到「中國古代」:帝都、長安、或王公貴族的世界。這一現象引發她的思考:為什麼我們的歷史回溯總是指向中國?為什麼沒有小說回到台灣自己的時間線?她指出,這反映了戰後教育所建構的國族敘事,把1945年以前的歷史視為中國的延伸,而非台灣的歷史。由於碩士論文篇幅有限,無法進一步討論穿越時空的國族議題,她便選擇以小說作為回應。於是,她讓女主角穿越回日本時代,試圖用文學回答學術提出的問題。

到了《臺灣漫遊錄》,她進一步探討台灣人與日本殖民時代的情感糾結——「殖民經驗的困難不在於能否批判,而在於如何理解。」在她筆下,歷史不再是黑白分明,而是存在於人與體制的灰色地帶。小說的任務,就是讓人看見這些複雜與矛盾。

《臺灣漫遊錄》:從練習到成熟

談及自己的代表作,楊双子則肯定地表示,《臺灣漫遊錄》比《花開時節》更能代表她。後者是她的第一部長篇歷史小說,前者則展現出更純熟的技巧與更貼近當代讀者的閱讀感受。

《花開時節》描寫大家族的糾葛,篇幅龐大;《臺灣漫遊錄》則透過兩個人的旅行,在相對緊湊的篇幅中,探索歷史與情感的距離。楊双子說,她希望歷史小說能離當代生活更近,「不只是回望,也能對話」。

國際目光聚焦「邊緣」與「翻譯的魔力」

對於《臺灣漫遊錄》獲獎,某種程度上印證了國際文學界對華文世界中「邊緣議題」的渴求與關注。美國亞洲協會頒發的夏白芳圖書獎,目的是促進美國對中文世界的理解,而楊双子的作品讓西方讀者得以看見一個相對不熟悉的台灣側影。更值得深思的是,無論是美國國家圖書獎或夏白芳圖書獎,評審團都將「翻譯的重要性」視為得獎因素。因此這部作品所承載的,不僅是台灣故事,更是一部成功跨越語言與文化鴻溝的「翻譯文本」。評審們顯然意識到書中超越故事層面的純文學設計,並對這種敘事結構感到新奇。

作品:台湾漫遊鉄道のふたり

|

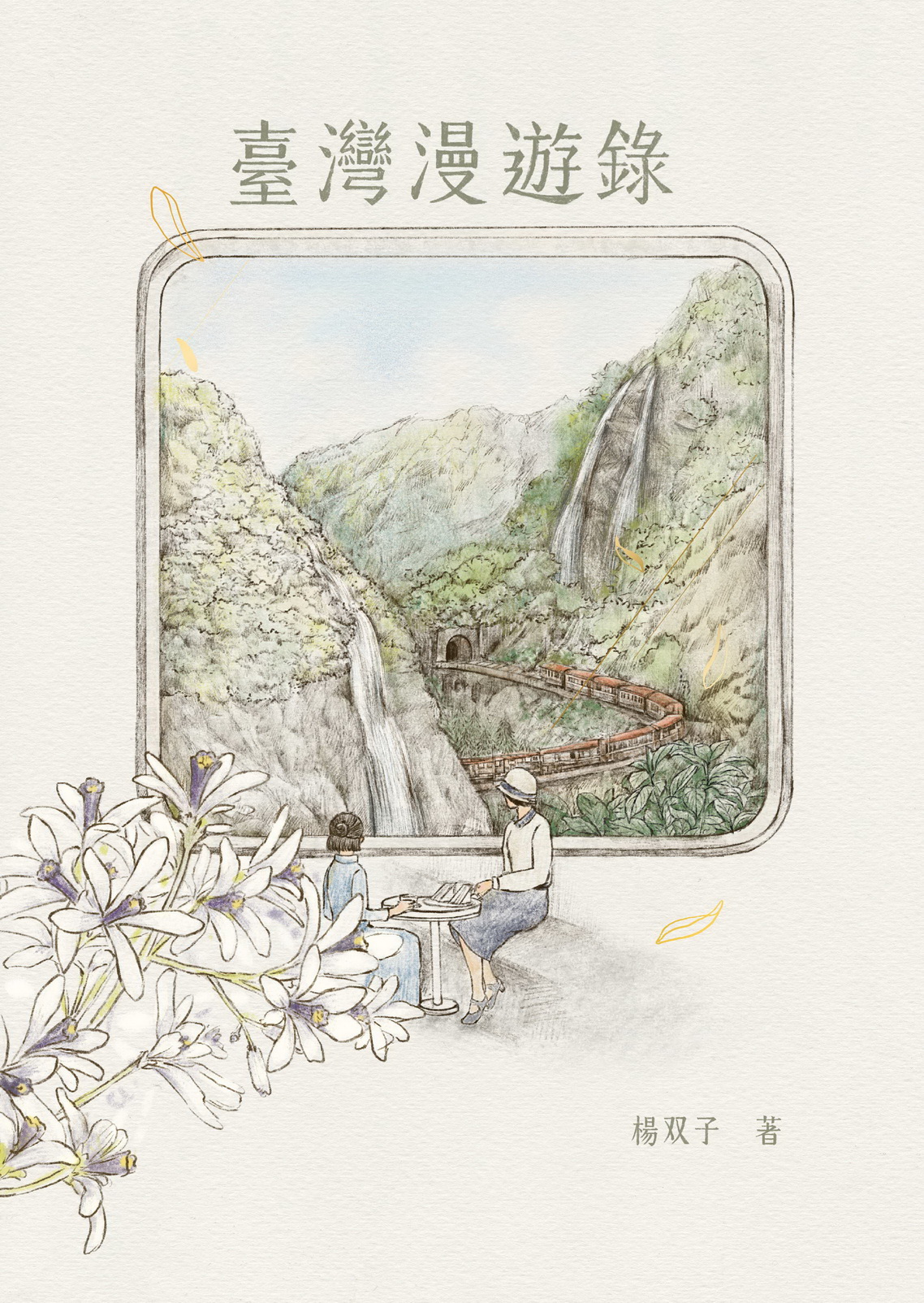

作品:臺灣漫遊錄封面

|

從學運走進歷史:文學與社會的連結

從大學畢業的她,因參與運動而開始思考:「我能為社會做什麼?」這個疑問,成為她報考台灣文學研究所的起點。進入研究所後,她才真正理解日本時代文學所蘊含的現代性,也開始反思台灣在歷史中的位置。

2014年的318學運,則成為她文學思考的轉折點。那場運動讓她重新審視文學與社會的關係:小說能否回應時代?能否為「台灣是誰?」這個問題提供新的想像?經過長時間的思索,她意識到,要理解台灣的未來,必須回到日本殖民時期——那是台灣脫離中國敘事、建立自身認同的關鍵時刻。

「日本時代不只是語言與制度的轉變,更是一種思想與文化的轉向。」她說。從那一刻起,她決定以小說作為與現實對話的方式,從歷史的縫隙裡,尋找「我們成為我們」的起點。

2025年楊双子因發起「2025主張k罷免不適任立委,是我們的義務」

臺灣⽂學作家連署聲明接受獨立媒體報導者專訪(楊子磊攝影)

從言情到歷史:小說作為記憶的重建

說起作家這行業,楊双子很小就立志當作家,但她的寫作起點,其實是言情小說。十八、九歲時,她已出版過四本作品。楊双子說,當時寫言情小說遇到一個挫折,就是她明明覺得寫得比以前更成熟了,可是卻被退稿。她發現,自己想談的不只是愛情,更想探討人物的價值觀,以及他們之間的互動和張力。楊双子認為,愛情最大的困境,或說最大的障礙,其實並非外在因素,而是兩個人的價值觀。「當這個價值觀無法取得共識、節奏不再相同時,兩人再相愛也無法在一起,對吧?」她說。

不過,若抱持這樣的想法去寫羅曼史小說,終究會走到盡頭。於是,她轉向純文學創作。但純文學小說也不完全符合她的期待——她希望創作既具娛樂性,又能融入她關心的社會議題與人文關懷。於是,她一步步走向如今的創作路線。在《臺灣漫遊錄》裡,她借用了羅曼史的寫法。雖然書中的主角彼此渴望親近,但當兩人之間的核心價值觀存在分歧,無法達成共識,也無法真正處於平等關係時,這段關係就注定破局。

創作的救贖:貧困激發的生產力

十四歲那年,楊双子的生命突然進入一段黑暗的空窗期。祖母過世,父親離家出走,而她的父母早在她入小學前就離婚了。從小由阿嬤一手帶大的她,頓時失去唯一的依靠。

「那個時候的生活,如果不靠點別的東西,是活不下去的。」她回想,卻語氣平靜:「我說的不只是食物。當然,食物也很匱乏,但更匱乏的是精神上的寄託。」在那樣的孤單裡,小說成了她的庇護所。閱讀讓她得以暫時逃離現實,沉浸在另一個全然不同的世界;而寫作,則是她給自己設定的一種「生產性的逃避」。

「我不能接受自己完全沒有生產力的逃避行為,」她笑說,「既然要逃避,也要逃避得有生產力一點。」事實上,她一開始的夢想並不是當小說家。「我九歲的時候,想當漫畫家。」她說。那時的她每天畫漫畫、創作故事,畫畫與小說創作並行不輟,一直到大學二、三年級。那時,她已經開始出版小說,同時還要兼顧課業與工作。「我真的有一段時間覺得快撐不住,」她坦言,「又要上課、又要工作,還要創作,畫畫和寫小說都想做,可是時間根本不夠。」最終,她做出了一個痛苦但必要的抉擇────放下畫筆,專心寫小說。「那是我第一次真的意識到自己要選擇。」她停頓了一下,似乎回到那個時空,慎重地對自己說:「從那一刻起,我就決定讓小說,成為我留下來的那個世界。」

從基層生活到上流考察:跨階級的養分

楊双子出身貧困,十五歲開始,白天打工、夜校讀書,從雞排店、麵包店學徒到飯店顧問公司行政職,這些社會歷練讓她熟悉各階層的生活質地。特別是在飯店顧問公司的經驗,讓她近距離觀察上流階層的世界——從總統套房到高端餐飲,從企業老闆的價值觀到富二代的生活樣貌。

她知道,一百年前的富裕生活與今日已天差地別,但這些書寫絕非憑空臆想。其秘訣在於兩條戰線的並行:一方面,要投入大量的物質考據,務求還原特定年代有錢人的生活細節,從器具到飲食,不放過任何物質線索;另一方面,啟用小說家的核心技能,從歷史的碎片中推測人物的心理、價值觀和行為模式,讓角色的靈魂有血有肉。

「那時候我已經在寫小說了,公司的人就說:『你文字不錯,幫忙寫個宣傳文案吧。』」她笑著回憶:「那根本不是我的工作,但公司也沒有廣告部門,就叫我這個行政人員幫忙寫。」那還不是社群媒體盛行的年代,飯店網站正開始興起,需要一些類似「品牌故事」的文字——簡短、有氣氛、能引人想像。她就這樣半推半就地開始替飯店、餐廳撰寫網頁文案、活動簡介與功能表說明。

「要寫,就得真的了解這個地方在幹嘛。」她說。「所以我開始去查台灣的溫泉資料,研究什麼叫『天然溫泉』,又有哪些地方是真正的溫泉區。這些原本完全不在我生活裡的東西,忽然都進入了我的視野。」她笑說,那時候一邊查資料、一邊觀察市場潮流,也學會注意餐飲業的變化:「比如現在流行法國料理,哪幾間餐廳有名、哪一種菜式受歡迎——我都得知道,因為那是寫文案的素材。」

有時,公司也會帶員工到其他飯店「取經」。「我記得那時候台中有一家新飯店剛開幕,老闆說大家去參觀。我那時候才二十出頭,就第一次走進總統套房,想想現在這輩子可能都不會再去。」除了參觀,她也常被派去試菜。「那時候吃到很多原本自己根本不會花錢去吃的料理,」她說,「那對我來講是很大的刺激——我開始能夠想像不同階級、不同生活背景的人,他們的世界是什麼樣的。」每一次與陌生人(如計程車司機)的對話,都變成一場「不被浪費時間」的田野採集。

陳怡絜 YJ Chen攝影

文學實驗或惡作劇?

《臺灣漫遊錄》的創作被評為一種「假託舊書出土」的後設手法,將虛構人物與真實的台灣歷史背景結合,呈現昭和時期台灣社會的風貌。書出版後,卻引來一些批評。對此,楊双子平靜地說:「這是我一開始就設定好的結構設計,一個文學實驗。」只是沒料到這會引起許多人的誤解。

楊双子解釋,實驗的第一步,必須先找到出版社——願意理解並陪她一起完成這個實驗的夥伴。她為出版社設定了兩個條件:其一,必須明白這不是惡作劇,而是一場嚴謹的文學設計;其二,要有足夠的公信力,讓讀者相信這本書真的是「青山千鶴子」所寫的作品。最後,她選擇了春山出版社的總編輯莊瑞琳。

然而,計畫仍然出乎意料。許多人看到書,仍相信那真是一部「被重新發現的舊作」。她回想起來,語氣中帶著一絲無奈:「我們從書都還沒開始寫就開始討論設計,以為已經考慮得很周全,不致於被誤會。後來才發現,原來我們太圈內了。」這場誤會,來自創作者與讀者之間視角的落差。「我們只想像了文學圈內的讀者,沒想到圈外的讀者會用完全不同的眼光看這本書。」她說,「對那些不知道這是文學設計的人來說,這本書看起來就像一部真的史料。」

其實,線索從一開始就已經埋好。書腰上推薦人幾乎都是小說家,連兩位學者也都來自文學研究領域——沒有一位是歷史學者。「但這種暗示顯然太隱晦了。」她笑說。往書裡翻,更有不少提示:推薦序作者被標註為「生卒年不詳」;畫作署名「青山千鶴子」,其實出自她本人之手;最顯眼的版權頁上,作者欄明明寫著「楊双子」,卻無人留意。

「我們以為讀者會在閱讀中與我們形成默契,能讀出那些細節。可事後才發現,很多人根本沒想要跟我們玩這個遊戲。」她苦笑說。這場「文學實驗」雖然被誤解,卻也讓她重新思考文學與讀者之間的距離——那份被誤讀的空間,也許正是小說最迷人的地方。

從三十萬獎金談文化的遠見

楊双子在國際舞台獲獎後,回望台灣文化政策,提出具體建言。她認為文化體制最大問題在於獎勵機制過於保守。以她獲得美國國家圖書獎為例,文化部頒發的獎金僅三十萬元——這個數字與奧運金牌選手千萬元級的獎勵形成強烈對比。

她指出,電影產業已有坎城、威尼斯、奧斯卡等分級獎勵機制,但文學界卻仍停留在「三十萬上限」的思維。這不僅是金額問題,更是文化想像的高度問題。「即使有台灣作家得諾貝爾文學獎,照目前規定也只能拿到三十萬元獎金。」

她強調,爭取的不是個人利益,而是希望文化界能獲得制度性支持。「國家要對文化工作者有想像、有信心。」她相信,台灣在十到二十年內能誕生諾貝爾文學獎得主,因此國家更應以遠見體制迎接這份榮譽。

從 貧瘠荒漠中長出豐碩的果實,楊双子的創作,一開始就是從個人的掙扎與救贖而來;經過創作與昇華,她的小說,以細膩筆法重構歷史,以女性視角回望時代;不僅讓過去發聲,也讓當代重新思考「我們從何而來」。她說,得獎固然是榮譽,但真正的意義在於「讓被忽略的聲音重新被看見」——這或許正是她筆下歷史最動人的深情所在。

簡介...[評定書][得獎感言][專訪]

本名楊若慈,一九八四年生,出身台中烏日,現居新北永和。雙胞胎、小說家、女同志、歷史宅、百合迷、愛吃鬼、貓奴。專職文學寫作,現致力於思索台灣文學如何可能為世界文學帶來原創性的啟發與貢獻。【作品集】

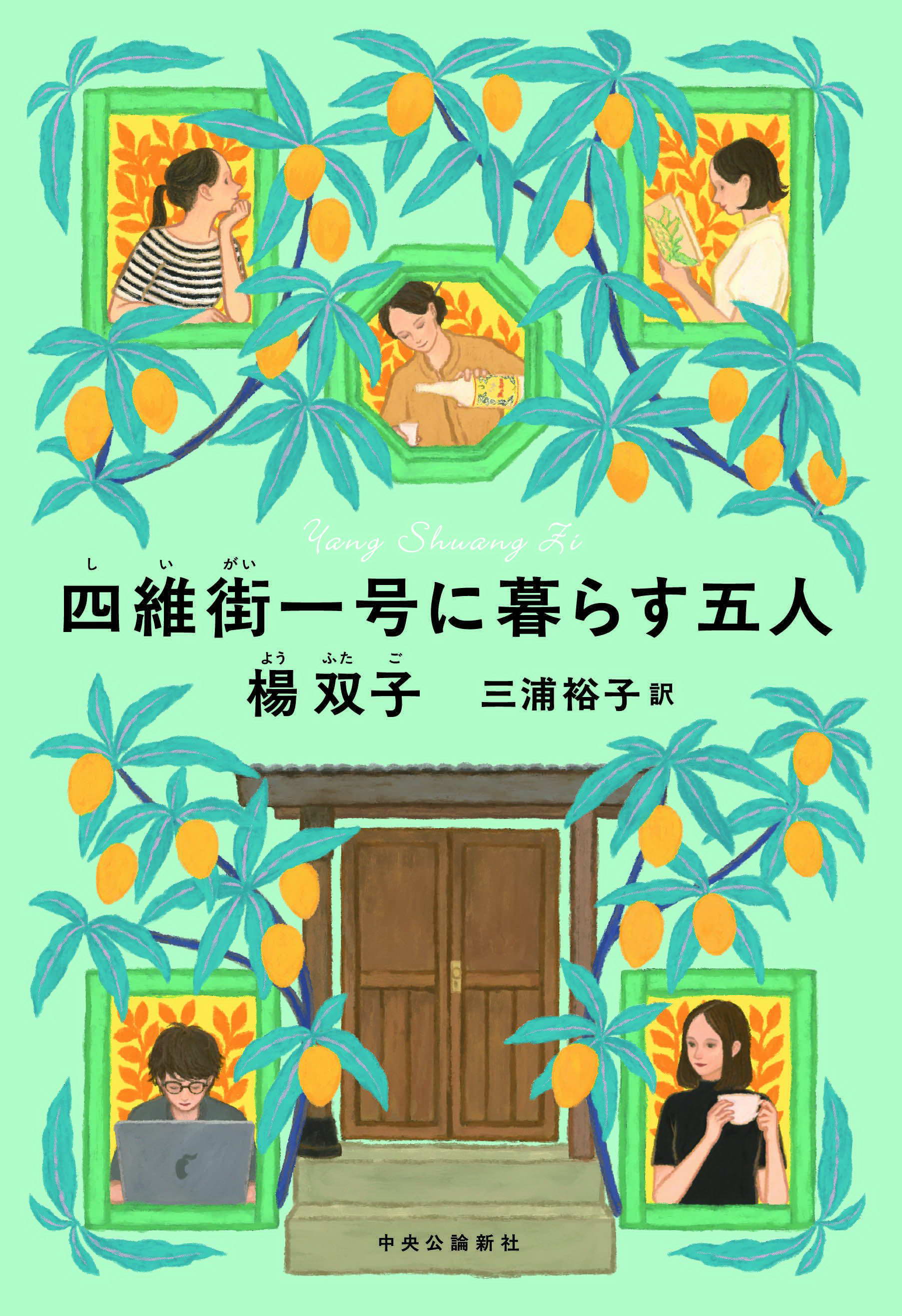

《四維街一號》,春山(2023)

《開動了!老台中:歷史小說家的街頭飲食踏查》,玉山社(2021)

《我家住在張日興隔壁》,寶瓶(2020)

《綺譚花物語》,東販(2020)

《臺灣漫遊錄》,春山(2020)

《花開少女華麗島》,九歌(2018)

《花開時節》,奇異果文創(2017)

〈庭院深深〉,《華麗島軼聞:鍵》,九歌(2017)

《撈月之人》,奇異果文創(2016)

作品:四維街一号に暮らす五人

|

作品:四維街一號封面

|

文化部三等文化獎章(2024)

馬來西亞喬治市文學節受邀作家(2025)

印度孟買文學節受邀作家(2025)

美國布魯克林圖書節受邀作家(2025)

韓國首爾國際書展主題國台灣館隨行作家(2025)

中歐文學節「作家閱讀月(Authors' Reading Month)」主題國作家(2024)

西班牙肯塞拉特藝術村(Can Serrat)駐村藝術家(2022)

英國利茲大學「Author Features for Leeds conference」焦點作家(2021)

國立中興大學「川流台灣文學」駐校作家(2021)

作品:Taiwan Travelogue with NBA Winner medallion

● 小說《臺灣漫遊錄》英譯本《TaiwanTravelogue》獲美國亞協會夏白芳圖書獎(2025)

● 小說《臺灣漫遊錄》英譯本《TaiwanTravelogue》獲美國國家圖書獎翻譯文學獎(2024)

● 小說《臺灣漫遊錄》日文譯本《台湾漫遊鉄道のふたり》獲「日本翻譯大賞」(2024)

● 入選《文訊》雜誌「21世紀台灣大眾文學代表作家」(2022)

● 散文《我家住在張日興隔壁》獲Openbook好書獎「年度中文創作」(2021)

● 漫畫原作《綺譚花物語》獲金漫獎「年度漫畫獎」(2021)

● 小說《臺灣漫遊錄》獲第四十五屆金鼎獎(2021)

● 小說《臺灣漫遊錄》入圍第八屆聯合報文學大獎(2021)

● 小說《臺灣漫遊錄》獲2021年巫永福文學獎(2021)

● 短篇小說〈花開時節〉獲選英國利茲大學第七屆Bai Meigui翻譯競賽指定文本(2021)

● 《花開時節》入選《文訊》雜誌「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選(2000-2020)」(2020)

● 入選《聯合文學》雜誌「二十位最受期待的青壯世代華文小說家」(2020)

● 碩士論文《性別權力與情慾展演:台灣本土言情小說研究(1990-2011)》獲教育部獎助性別平等教育碩博士論文及期刊論文獎助(2013)