評定書...[得獎感言][專訪][簡介]

2018年攝於台北「文訊」重陽節聚會

|

鄭烱明從大學時期加入笠詩社,即承繼台灣文學家的抗爭精神,長期審視台灣歷史的苦難與現實的困境。他參與創辦《文學界》與《文學台灣》雜誌,成為這兩個台灣本土文學雜誌的發行人。並曾任台灣筆會理事長、笠詩社社長、2005年高雄世界詩歌節策畫人,現為文學台灣基金會、鍾理和文教基金會董事長。他默默奉獻,出錢出力,投入各項活動卻低調謙和,曖曖含光。

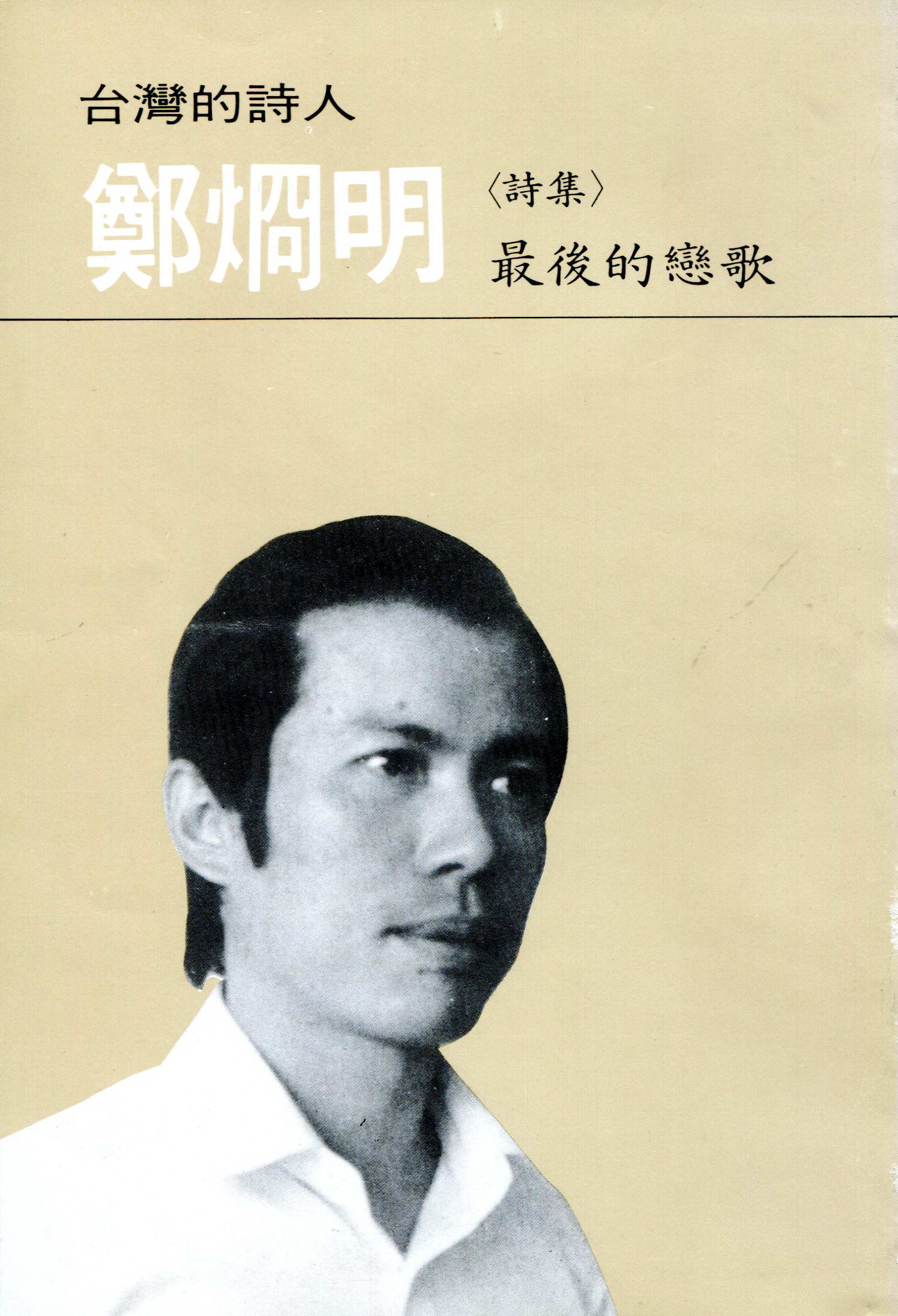

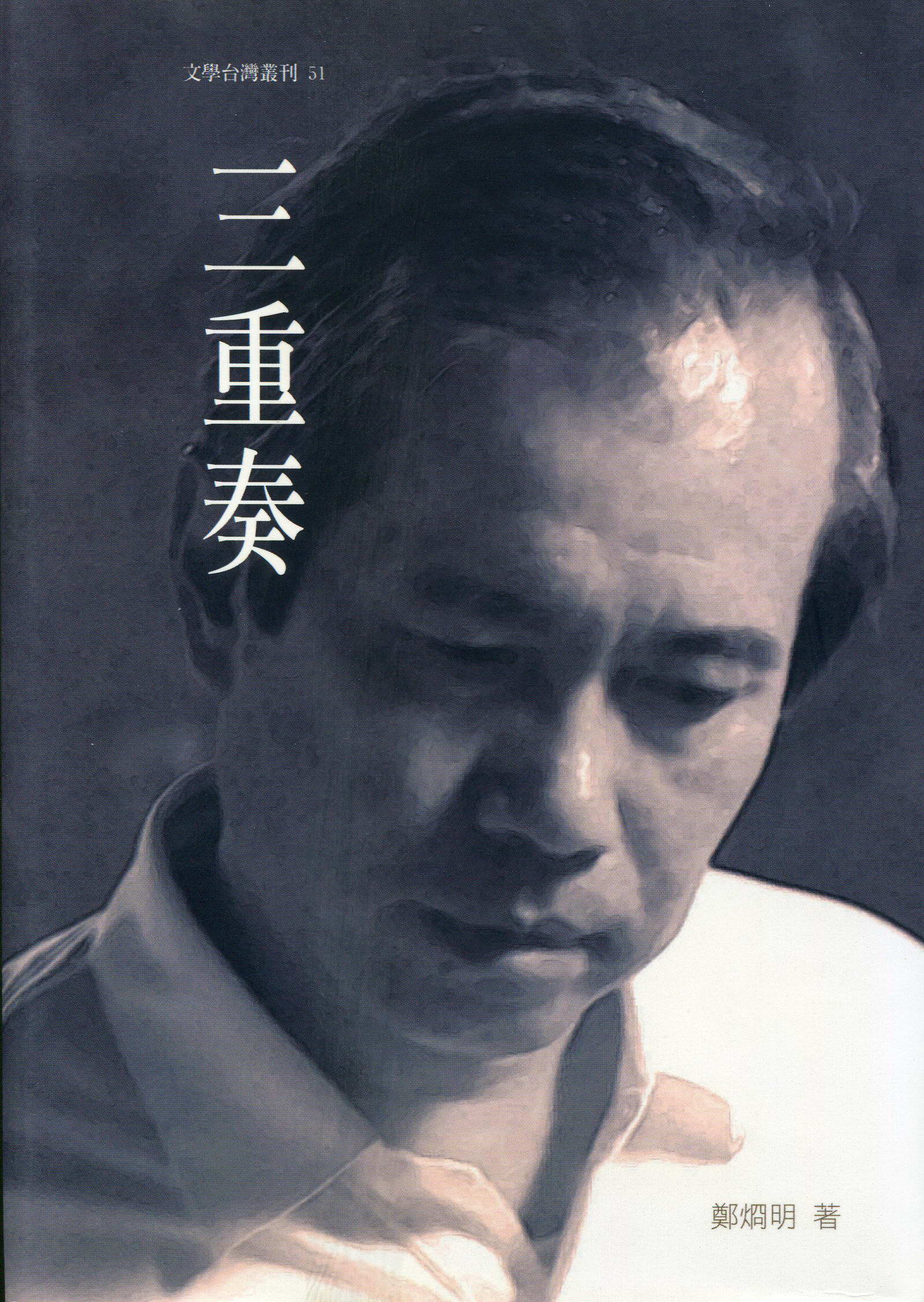

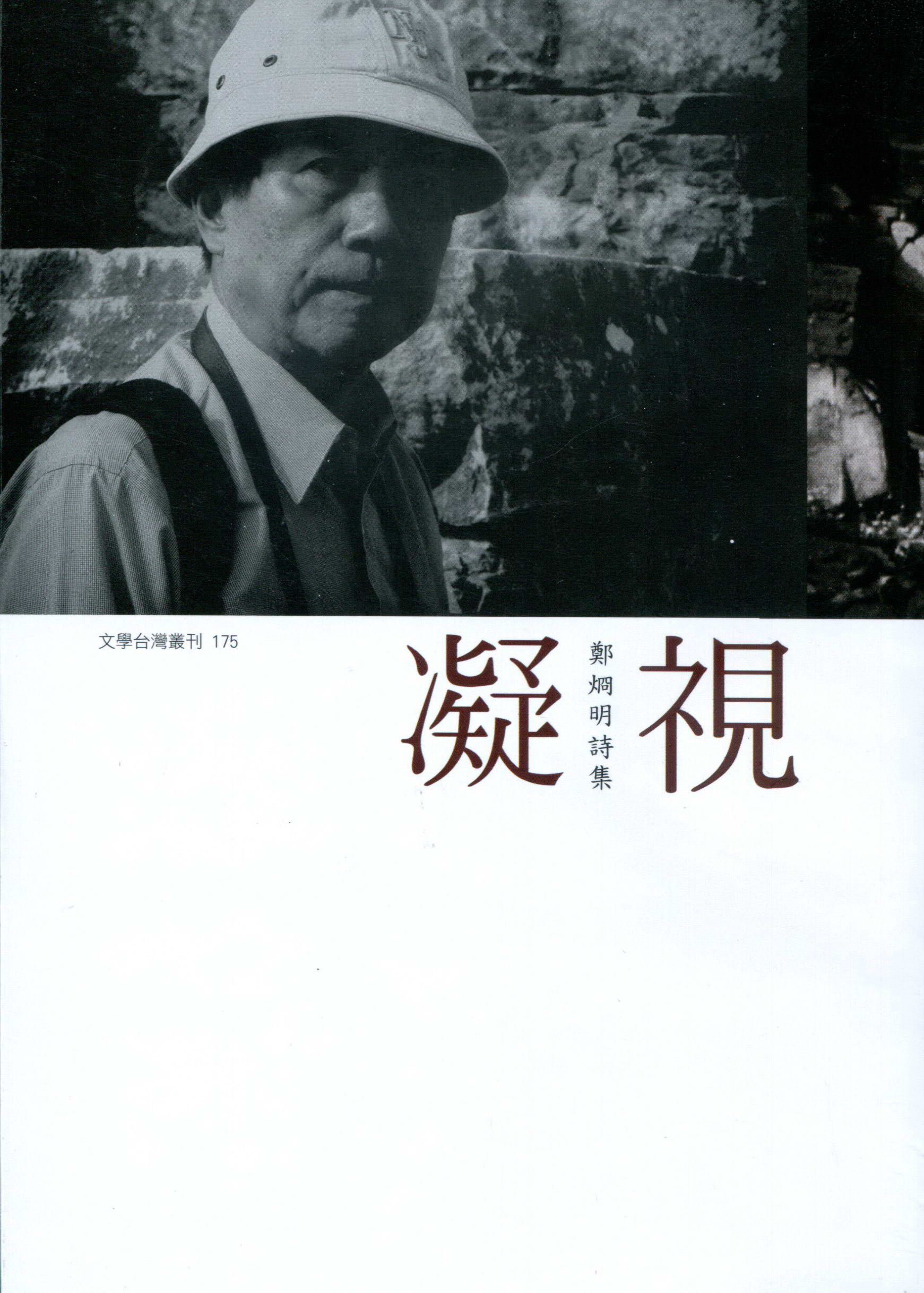

鄭烱明著有《歸途》、《悲劇的想像》、《蕃薯之歌》、《最後的戀歌》、《永遠的愛—台灣歌謠創作曲集》、《凝視》、《死亡的思考》、《詩的誕生》等多部詩集。他的語言淺白樸實,卻有很強的批判與省思力,曾獲許多獎項,如全國優秀青年詩人獎、吳濁流新詩佳作獎、笠詩獎、吳濁流新詩獎、鳳邑文學獎、南瀛文學獎、高雄市文藝獎等。

鄭烱明在演講與訪談中提到,他的詩作為一種抵抗詩學,除了抒寫台灣社會的生動景象、本土的深情,也對社會的苦難與不義進行省思與批判。他認為詩人手中沒有武器,只有透過自己的語言與書寫,奮力地敲打,以深沉有力的聲音,敲醒昏暗的世界與靈魂。他的作品發人深省,影響深遠,爰經吳三連獎評審委員會審議,評定鄭烱明為44屆吳三連獎文學獎得獎人。

鄭醫師獨照2006年台南藝術大學

2023年10月27日於德國柏林文學家,舉行「台灣之夜」,與謝志偉大使(左)合影

得獎感言...[評定書][專訪][簡介]

專訪[評定書][得獎感言][簡介]

詩人鄭烱明,1948年出生於哈瑪星(高雄市鼓山區的舊稱)的一個醫生世家。祖父從中藥店學徒做起,在地方開藥房、從事中藥批發。期間並鑽研中醫藥理、能開藥帖。父親就讀日本九州醫專(現久留米大學),起先任職高雄鼓山的台泥公司醫務室,後自行開業行醫。得天獨厚的家世背景,讓詩人也走向習醫的道路。中山醫專(現中山醫學大學)畢業後曾擔任高雄市立大同醫院內科主治醫師,後追隨父親腳步自行開業看診。從醫很忙碌,鄭烱明卻還能像前輩賴和一樣在濟世救人之外,從事有價值的台灣文學活動,這可能源自於他悲天憫人的胸懷和敏銳多感的洞悉力,正如詩壇前輩桓夫(陳千武)一語雙關地讚譽他「名醫把脈,總能確切探出人間的病源,找到適切的處方,挖出許多事蹟,帶來深刻的衝擊,提供振奮人心的強心劑。」「我是一個手拿解剖刀的詩人,一邊尋找愛的語言,一邊把刀刺向齷齪的現實的恥部,讓化膿的血水流出、淨化,這是我做為一個詩人的宿命,我願意承擔。」 — — 鄭烱明

回顧求學歷程,小學就讀鹽埕國小,爸爸還曾經請三輪車接送他上學,他也和同學們一樣瘋諸葛四郎的漫畫。當時的國中稱為初中,要經過升學考試才能就讀。鄭烱明順利考上高雄中學初中部,後又直升高中部,因此在雄中總共讀了六年,這時期的他即熱愛文史書籍,由於學校規定要用毛筆寫週記,他書寫認真獲得特優獎,獎品是吳濁流著的《孤帆》(亞細亞的孤兒)一書,此書算是他人生重要的文學啟蒙!在當時升學主義濃厚的氛圍下,他卻和同學合辦《藝漪》油印刊物,並對文學刊物《文壇》和報紙副刊情有獨鍾,讀得津津有味之外,也觸發了這位文藝青年,跨出投稿發表新詩的第一步。

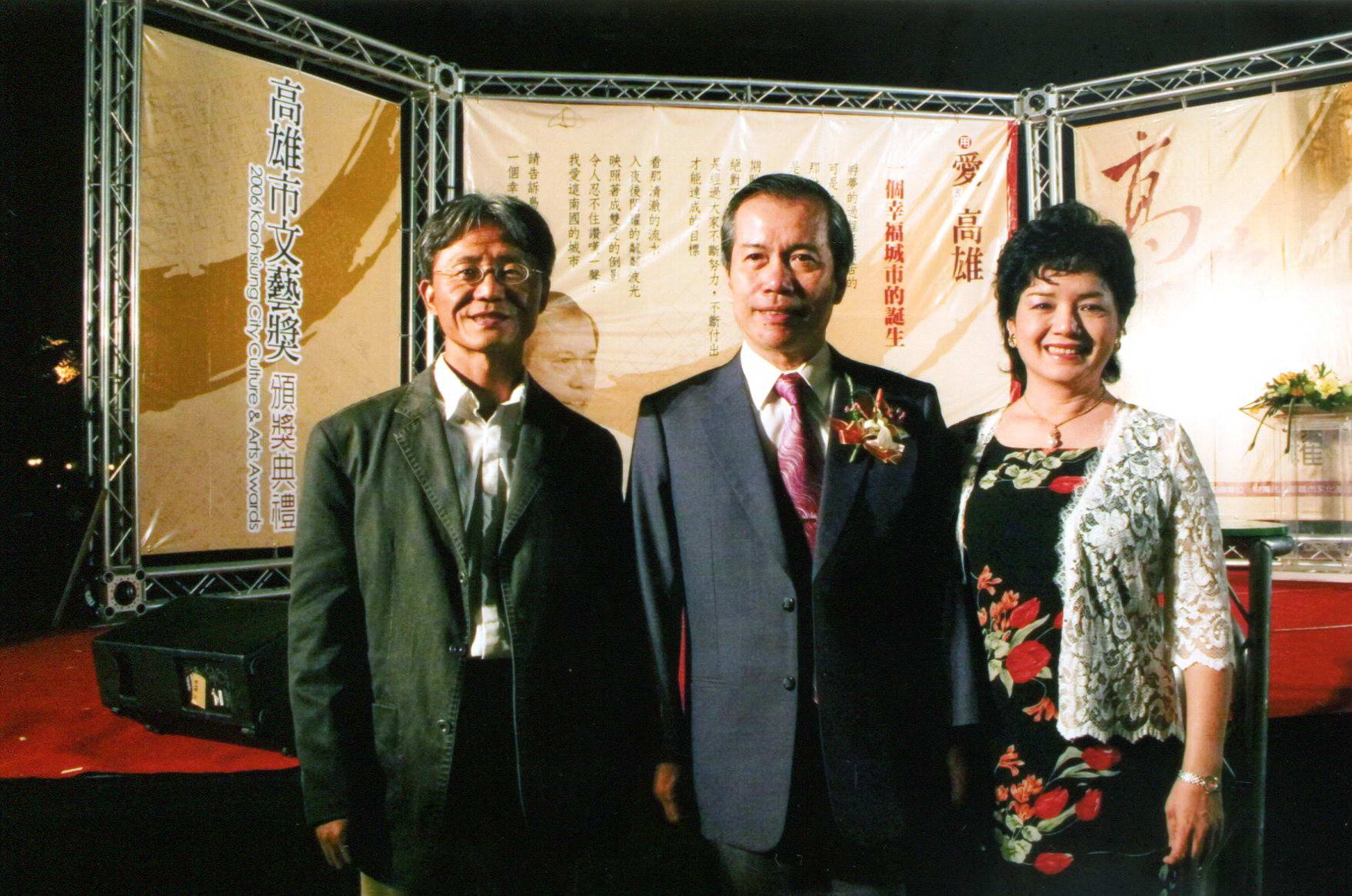

2006年12月1日,獲高雄市文藝獎時,路寒袖、鄭烱明、楊明芬合影

2005年3月27日高雄世界詩歌節,諾貝爾文學獎得主沃克特與主辦單位拜訪台灣文學館

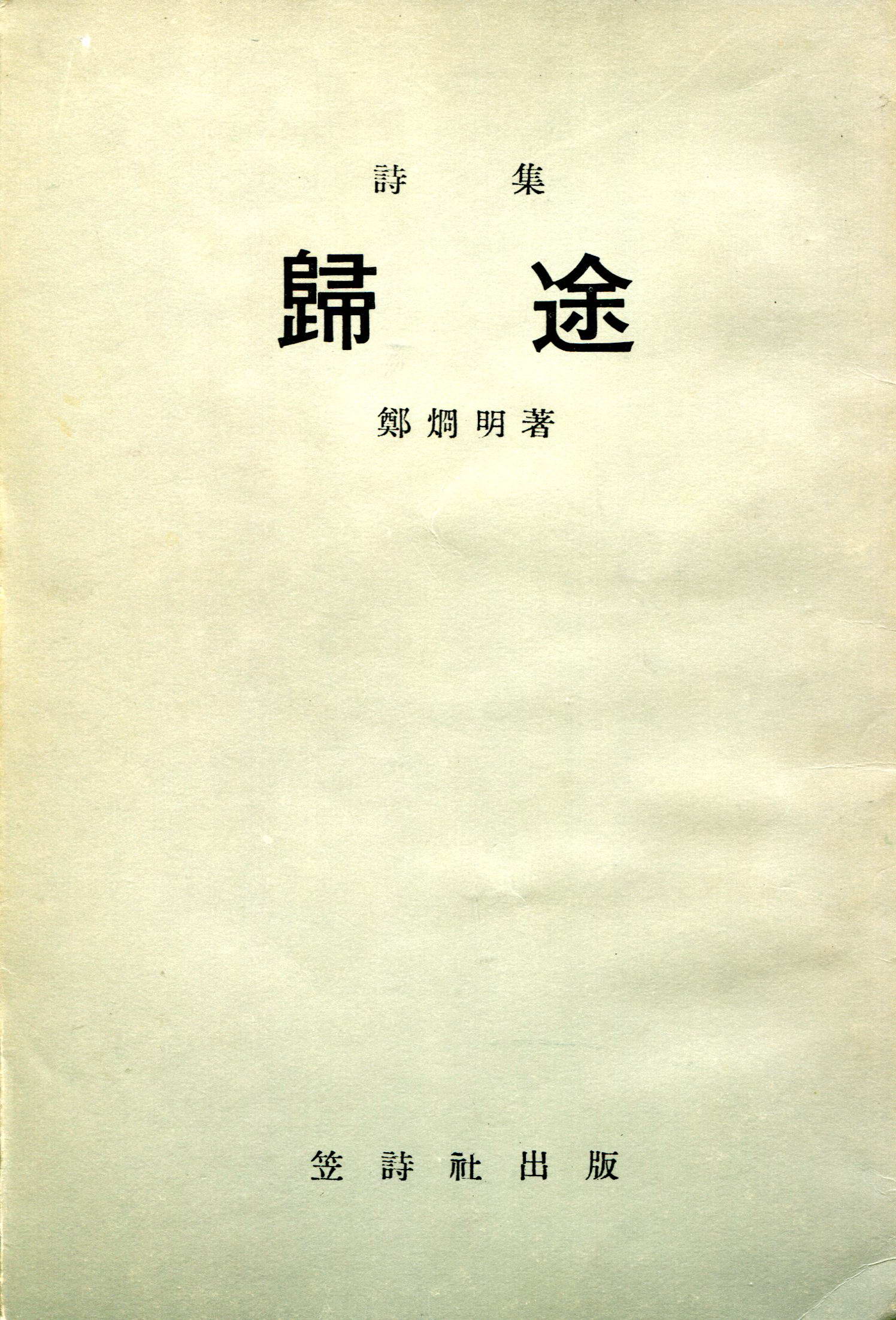

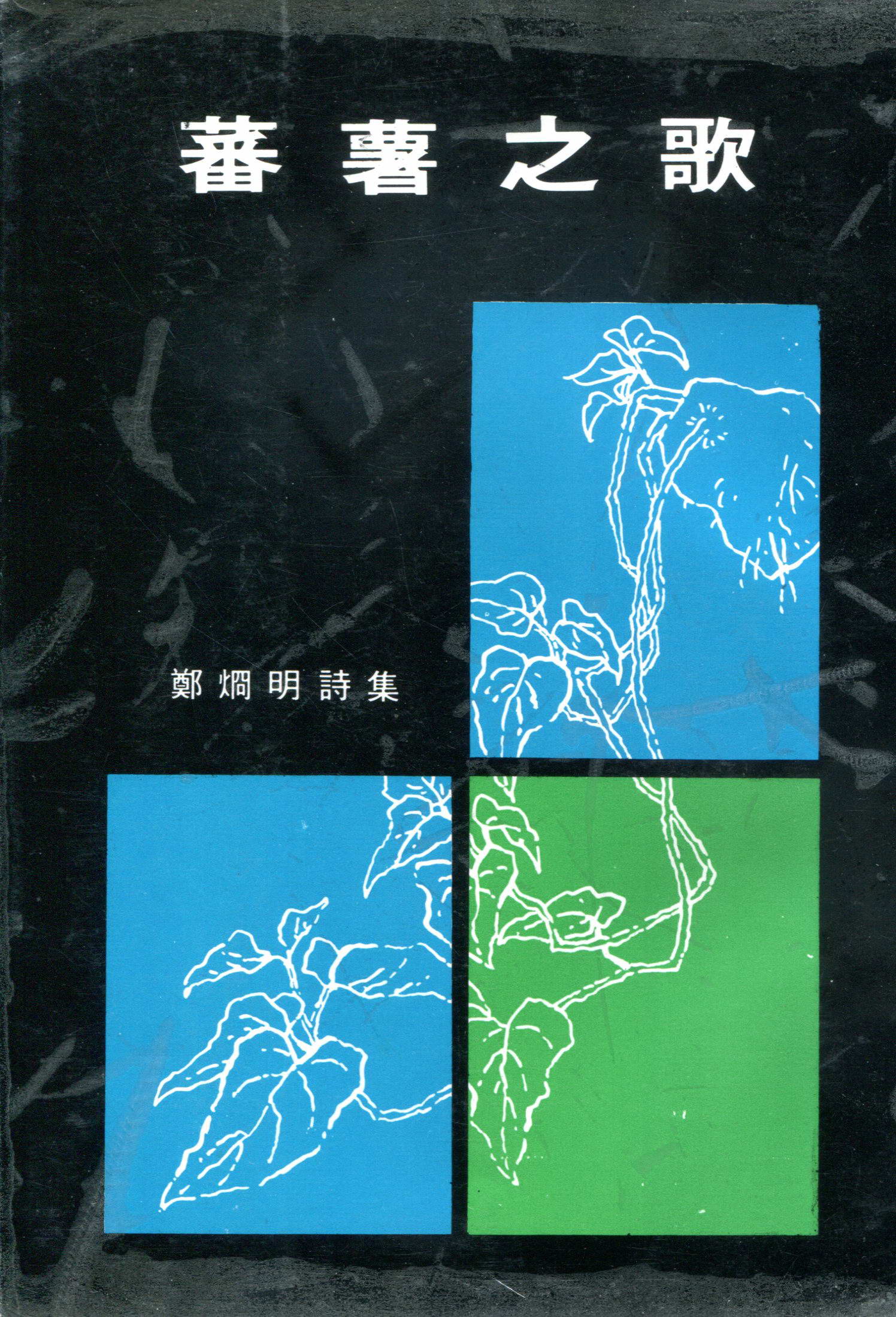

20歲那年,陳千武將鄭烱明的作品〈熨斗〉、〈蚊〉、〈我是一隻思想的鳥〉、〈蝴蝶〉、〈再見〉、〈石灰窯〉等六首詩以「二十詩抄」為題發表於《笠》第23期,讓這位早熟詩人能見度大為提升。而這些詩歷經時間考驗,沒有時代隔閡,至今依舊可讓人放心朗讀吟誦。23歲時,首本詩集《歸途》初試啼聲即揮出一次漂亮的起手式。台灣文學評論家彭瑞金認為由笠詩社出版的這本詩集,取名《歸途》並非要對詩萌生不如歸去的喟歎;相反地,它是一種找到方向,是詩人皈依詩國的誓言。28歲時,第2本詩集《悲劇的想像》也是由笠詩社出版問世,主題詩短短八行交代了「屈原的投江、梵谷毫不吝嗇地把自己的一隻耳朵割下來送給妓女、三島由紀夫的切腹」三個故事,並說:「他們都不是在證明什麼或想否定什麼,但卻時常出現在我的夢裡,以一朵黑色的鬱金香。」這是一首很值得玩味的詩。相對而言,鬱金香較常出現在鄭烱明的詩句中。黑色鬱金香代表神秘、珍貴,也可引申為騎士精神或憂鬱愛情。詩中這三位歷史人物各有鮮明的特色,或忠於理念、或滿腔熱情、或追求完美;共同點是都已把生死置之度外。詩人一心嚮往之,故入詩入夢?結尾「以一朵黑色的鬱金香」則讓人讀來有種如電影蒙太奇般的跳脫感,深刻又有餘韻。 鄭烱明回顧自己的詩路歷程曾說:「就是因為《笠》的關係,讓我甘願無條件地為它付出,堅持在詩的道路上走出一個屬於自己的世界。我們曾經灰心與挫折過,在過去那段荒謬的歷史裡,很多人畏懼面對真實的自己,喜歡玩弄文字,習慣在精神不在家的狀況下,找不到回家的路。五十年來,《笠》下的詩人們所追尋的,即是透過語言的實踐,找尋真正從這塊土地所孕育出來的台灣精神。」《蕃薯之歌》詩集出版時他已33歲。鄭烱明自謙並非多產詩人,寧可慢工出細活,但這時期他的創作已有更寬闊的視野,對這塊土地的關懷更濃烈,對時事的批判也更為強烈。「做為一個詩人,我嚐試使用簡潔的語言,表達我對人生、對社會、對時代的看法。詩人不是道德家,也不是社會的改革者,但他的作品應留下時代的見證。」

1987年台灣雖然解嚴了,但是「懲治叛亂條例」還沒廢除,「刑法一百條」尚未修改。許曹德和蔡有全因為公開主張「台灣應該獨立」旋即被起訴、收押。1988年1月16日,蔣經國總統過世後三天立即火速宣判,成為解嚴後第一件白色恐怖政治案件。此案當時由陳水扁擔任蔡有全的辯護律師,出人意料外的,阿扁史無前例,非常有創意、也非常戲劇性地在台灣法庭引用鄭烱明的〈給獨裁者〉、〈蕃薯〉兩首詩做為答辯總結。

〈給獨裁者〉

你可以把我的舌頭割斷

讓我變成一個啞巴

永遠不能批評

你可以把我的眼睛挖出

讓我變成一個瞎子

看不到一切腐敗的東西

你可以把我的雙手輾碎

讓它不能握筆

寫不出真摯和愛的詩篇

你可以把我監禁再監禁

甚至把我的腦袋砍下

而你仍不能嬴得勝利

在歷史嚴厲的裁判下

你的憤怒只是

寒風中的一個噴嚏而已

〈蕃薯〉

狠狠地

把我從溫暖的土裡

連根挖起

說是給我自由

然後拿去烤

拿去油炸

拿去烈日下曬

拿去煮成一碗一碗

香噴噴的稀飯

吃掉了我最營養的部份

還把我貧血的葉子倒給豬吃

對於這些

從前我都忍耐著

只暗暗怨嘆自己的命運

唉,誰讓我是一條蕃薯

人見人愛的蕃薯

但現在不行了

從今天開始

我不再沉默

我要站出來說話

以蕃薯的立場說話

不管你願不願意聽

我要說

對廣闊的田野大聲說

請不要那樣對待我啊

我是無辜的

我沒有罪!

陳水扁這麼説:「偉大的台灣人民,雖然無法到庭旁聽,但是我性可想而知。鄭烱明的詩表面無害,相對容易通過獄所的檢查;實則知道你們也有話要說,第一篇心聲是〈給獨裁者〉,第二篇是〈蕃薯的話〉。

阿扁訴諸感性地朗誦鄭烱明的詩,在當下肅殺的氛圍下,其震撼外溫內火,異常鋒利。美麗島事件的幾位受刑人可能請人透過郵政劃撥方式購買詩集以便於獄中傳讀。這些詩看似只有短短幾行字,實勝過千言萬語,也印證了鄭烱明的一首詩〈沒有比語言更厲害的武器〉。

鄭烱明為台灣文學筆耕不懈,詩集《最後的戀歌》、《三重奏》、《凝視》,佳作連連。70歲時,還老當益壯地出版《死亡的思考》。凡人生命有時而盡,未若詩歌文章之不朽無窮。大作曲家馬勒曾以繁複龐大的交響曲思考生死,鄭烱明也以成熟睿智的詩句探討死亡哲學,坦然面對死亡的種種面向。當然,此後,他的詩集仍如倒吃甘蔗般接連出版,例如《詩的誕生》、《如果生命是一場慶典》。

詩選方面,鄭烱明出版過《鄭烱明詩選》、《三稜鏡》(與曾貴海、江自得合著)、《存在與凝視》、《我的想念不是燦爛的火花》,歌曲集《永遠的愛—臺語歌謠創作集》(鄭烱明詞、陳武雄曲)等著作,多首詩作被列入前衛出版社、爾雅出版社年度詩選;其詩也曾被譯為蒙古文、韓文、德文、日文,接軌亞洲詩壇,比肩各國詩人。

此外,鄭烱明對於台灣文學的推動助攻不遺餘力。34歲時和葉石濤等文友創辦《文學界》,43歲時創辦《文學台灣》,對台灣文學史料出土、整理及文學史撰述貢獻很多。尤其促成葉石濤《台灣文學史綱》出版其功甚偉。48歲時還成立「文學台灣基金」,為建構本土文化的主體性與認同性出錢出力。此外,諸如重磅台灣文學史料《台灣精神的崛起一笠詩刊評論選集》(1989),《混聲合唱—笠詩選》(1992),《穿越世紀的聲音—笠詩選》(2005),《重生的音符—解嚴後笠詩選》(2009),《笠之風華—笠詩社創立50週年》(2015),《文學的光影—從文學界到文學台灣》(2017)等出版工作的推動也都有他親力親為的身影。

行動派的鄭烱明還曾策劃過「2005高雄世界詩歌節」、「2007台蒙詩歌節」、「2008高雄市文學學術研討會」等藝文活動,以詩會友,匯聚台灣文學能量,為台灣詩壇爭光。這位看似溫文的醫生詩人一手醫治人身,一手詩寫人生,他默默耕耘,厚積薄發,終能讓本土文學更耀眼,讓臺灣精神更強大!

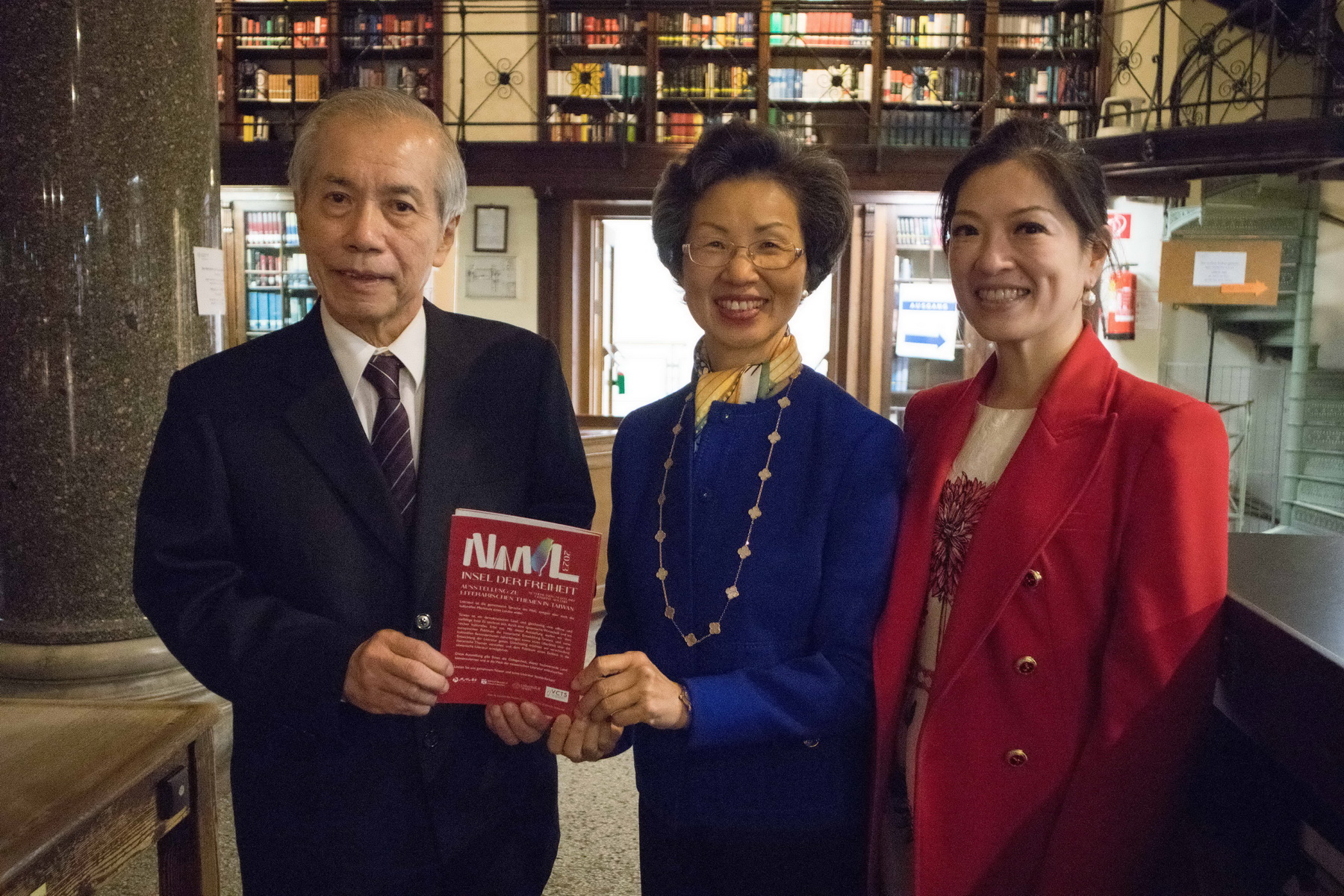

2023年11月4日,於維也納大學圖書館演講,鄭烱明(左)與張小月大使、王儷靜小姐合影。

1992年1月21日《文學台灣》創刊紀念會於台北。

簡介[評定書][得獎感言][專訪]

1948年生於高雄。私立中山醫專(今中山醫學大學)醫科畢業。曾任高雄 市立大同醫院內科主治醫師。曾於鳳山開 設診所,現已退休。1968年加入笠詩社,開始詩的創 作,先後出版《歸途》(1971)、《悲 劇的想像》(1976),1981年以《蕃薯 之歌》獲笠詩獎。

1982年與葉石濤等南部作家創辦 《文學界》雜誌,積極推廣台灣文學。 《文學界》停刊後,再與作家、學者於 1991年創辦《文學台灣》,迄今34年。

1952年四歲,與父母攝於愛河

1985年8月26日,《文學界》編輯會議於鄭烱明宅

名家評語陳千武:「鄭烱明詩的兩大支柱,一是新的存在論,一是濃厚的人道主義精神。」

葉石濤:「鄭烱明的詩基本上是台灣知識份子內心的反省。」

杜國清:「做為一個良心清醒的詩人,鄭烱明那些具有現實批判精神的詩,將是這個時代難得的聲音。」

許達然:「鄭烱明這位醫生詩人是台灣作家探討『主體性』的見證者。在鄭烱明詩裡,集結個人主體性的追尋是為了共同主體性的建構。他的詩以反諷的語調形象化個人和共同主體性的尋求和建構的奮鬥與掙扎。鄭烱明詩的隱喻是台灣文學主體性建構的一個典範。」

1971 歸途 |

1981 鄭烱明_蕃薯之歌 |

1986 最後的戀歌 |

||

2008 三重奏 |

2014 永遠的愛 |

2015 鄭烱明_凝視 |

||

2018 死亡的思考 |

2021 詩的誕生 |

2022我的想念不是燦爛的火花 |

||

2023 如果生命是一場慶典