| 文學獎-蕭水順(蕭蕭) | 文學獎-鄭亦煦(伊格言)| 藝術獎-錢南章 | 藝術獎-徐永旭|

鄭亦煦(伊格言)– 專訪.評定書.得獎感言

小說是行動藝術 伊格言漫步科幻

文/ 謝登元

伊格言,本名鄭千慈,後來改名鄭亦煦,筆名來自加拿大籍大導演艾騰‧伊格言(Atom Egoyan)。這位導演集編導才華於一身,擅用光影與空間感營造絕美的視覺效果,例如他的「色情酒店」(Exotica)講述年輕脫衣舞孃與顧客間的故事,運鏡獨到,畫面唯美,氣氛懸疑,充分展現強烈的電影語彙風格。而做為仰慕者的鄭亦煦一提到偶像便眼睛發亮,就像指揮家布魯諾‧華爾特(Bruno Walter)心儀華格納《紐倫堡名歌手》樂劇裡的角色「華爾特」並以之當藝名一樣,熱愛電影的鄭亦煦,毫不猶豫地以伊格言為筆名,向這位電影作品藝術價值極高的國際大導演致敬。

伊格言,本名鄭千慈,後來改名鄭亦煦,筆名來自加拿大籍大導演艾騰‧伊格言(Atom Egoyan)。這位導演集編導才華於一身,擅用光影與空間感營造絕美的視覺效果,例如他的「色情酒店」(Exotica)講述年輕脫衣舞孃與顧客間的故事,運鏡獨到,畫面唯美,氣氛懸疑,充分展現強烈的電影語彙風格。而做為仰慕者的鄭亦煦一提到偶像便眼睛發亮,就像指揮家布魯諾‧華爾特(Bruno Walter)心儀華格納《紐倫堡名歌手》樂劇裡的角色「華爾特」並以之當藝名一樣,熱愛電影的鄭亦煦,毫不猶豫地以伊格言為筆名,向這位電影作品藝術價值極高的國際大導演致敬。

伊格言1977年出生,臺南縣新營人。臺大心理系、臺北醫學院醫學系肄業,淡江中文碩士。父親是臺北醫學院(今臺北醫學大學)醫學系畢業的小兒科醫生,母親是高雄醫學院藥學系畢業的藥師,父親在他六個月大時於新營小鎮開了一家「鄭小兒科診所」。出身良好家庭背景的他,衣食無虞,但雙親皆忙,主要由祖母帶大。幼稚園時期,他的志願是當火車司機。上小學後,一改志願為科學家──這相當符合父親的期待。如同那個年代裡許多台灣父母,他的父親只認可當醫師、藥師、老師、工程師、公務員、或當科學家這一類一般認定的「好職業」;但對於人文方面的工作,例如作為一個編輯、一位學者、一個藝術家、一位記者、一位媒體主管或開一間文青咖啡館,理所當然地並不理解,也缺乏所有可能的想像。伊格言曾在文章中如此描述:「有許許多多嬰兒潮世代的臺灣父母皆如此,我們對此再熟悉不過了。這類的偏見有漫畫書沒水準、小說乃無用之物、迷金庸毫無益處、打電動千萬不可以、讀文科會餓死、男生一定得唸理工醫,以及長大後不准碰政治……」

伊格言1977年出生,臺南縣新營人。臺大心理系、臺北醫學院醫學系肄業,淡江中文碩士。父親是臺北醫學院(今臺北醫學大學)醫學系畢業的小兒科醫生,母親是高雄醫學院藥學系畢業的藥師,父親在他六個月大時於新營小鎮開了一家「鄭小兒科診所」。出身良好家庭背景的他,衣食無虞,但雙親皆忙,主要由祖母帶大。幼稚園時期,他的志願是當火車司機。上小學後,一改志願為科學家──這相當符合父親的期待。如同那個年代裡許多台灣父母,他的父親只認可當醫師、藥師、老師、工程師、公務員、或當科學家這一類一般認定的「好職業」;但對於人文方面的工作,例如作為一個編輯、一位學者、一個藝術家、一位記者、一位媒體主管或開一間文青咖啡館,理所當然地並不理解,也缺乏所有可能的想像。伊格言曾在文章中如此描述:「有許許多多嬰兒潮世代的臺灣父母皆如此,我們對此再熟悉不過了。這類的偏見有漫畫書沒水準、小說乃無用之物、迷金庸毫無益處、打電動千萬不可以、讀文科會餓死、男生一定得唸理工醫,以及長大後不准碰政治……」

伊格言倒是也不負父母的期待,朝著「人生勝利組」的方向匍匐前進。就讀臺南一中高三時,還曾拿到「全國高中物理實驗能力競賽第三名」及國内「物理奥林匹亞複試」入選。高中畢業後,考上臺大心理系;原本他對人生的想像,是成為一名精神科醫師,閒暇之餘追求文學的小確幸。但因為心理系的背景只能成為心理師,要診斷治療,就必須具備醫學系的訓練;於是他再度轉戰醫學系,也順利考上臺北醫學院醫學系,成為父親的學弟。然而意外的是,醫學系期間他嚴重適應不良,讀得極其痛苦,身心遭受巨大煎熬,幾乎就要罹患重度憂鬱症了。伊格言曾在首本著作的後記中如此描述那串歲月,「我戀愛總是失敗,和家人的關係也糟到不能再糟。我的大學生涯看來就要這樣無聲無息地結束完成。座落在吳興街底的校園本來就小,那時還因為新建大樓與教室整修的工程而愈形荒涼;四處皆是灰綠色的圍籬與亮熾白燦的日光中漫天飛舞的沙塵。有很長一段時間餐廳還搬遷到幾棟簡陋的鐵皮屋裡。我每至餐廳用餐時竟總有一種不知身在何處的錯覺。」

伊格言倒是也不負父母的期待,朝著「人生勝利組」的方向匍匐前進。就讀臺南一中高三時,還曾拿到「全國高中物理實驗能力競賽第三名」及國内「物理奥林匹亞複試」入選。高中畢業後,考上臺大心理系;原本他對人生的想像,是成為一名精神科醫師,閒暇之餘追求文學的小確幸。但因為心理系的背景只能成為心理師,要診斷治療,就必須具備醫學系的訓練;於是他再度轉戰醫學系,也順利考上臺北醫學院醫學系,成為父親的學弟。然而意外的是,醫學系期間他嚴重適應不良,讀得極其痛苦,身心遭受巨大煎熬,幾乎就要罹患重度憂鬱症了。伊格言曾在首本著作的後記中如此描述那串歲月,「我戀愛總是失敗,和家人的關係也糟到不能再糟。我的大學生涯看來就要這樣無聲無息地結束完成。座落在吳興街底的校園本來就小,那時還因為新建大樓與教室整修的工程而愈形荒涼;四處皆是灰綠色的圍籬與亮熾白燦的日光中漫天飛舞的沙塵。有很長一段時間餐廳還搬遷到幾棟簡陋的鐵皮屋裡。我每至餐廳用餐時竟總有一種不知身在何處的錯覺。」

而在臺北醫學院上課的情景則是這樣的:「我總是低身弓背自後門階梯處穿越一排排黑壓壓的人頭,找個靠近窗旁間隙光源處的座位坐下。靠近光源。因為大多數的時候,教室裡總是像一場故障被消磁的夢境一般漆黑一片。台上有投影機將一點點枯葉色的燈光打在講桌前的灰幕上。我常是在上課時准時到達,靜靜看完一場專有名詞和黑白畫片的光影傀儡秀;而後在下課時準時離開。沒有和任何人說任何話。」

而在臺北醫學院上課的情景則是這樣的:「我總是低身弓背自後門階梯處穿越一排排黑壓壓的人頭,找個靠近窗旁間隙光源處的座位坐下。靠近光源。因為大多數的時候,教室裡總是像一場故障被消磁的夢境一般漆黑一片。台上有投影機將一點點枯葉色的燈光打在講桌前的灰幕上。我常是在上課時准時到達,靜靜看完一場專有名詞和黑白畫片的光影傀儡秀;而後在下課時準時離開。沒有和任何人說任何話。」

幾經掙扎,萌生逃離醫學系的念頭。醫學領域讀了五年,拿不到一張文憑,半途而廢卻還想轉換跑道,自然使他和家庭的衝突在極短時間內尖銳化。理由還是:伊格言的雙親確實不明白他在放棄醫學系之後,出來要做什麼?因為在一位小鎮醫生的想像中,文科謀職著實不易,報酬合理的職務更是少之又少,為何要放棄大好前程?但伊格言仍然篤定朝著文學夢想前進,醫學系四年級時選擇肄業,以同等學力報考淡江大學中國文學研究所。

伊格言就讀中文所可說如魚得水,鑽研現代文學之外也參加文學獎比賽,磨練創作能力。他自忖有學術研究能力,本想出國念博士班,畢竟學術生涯比較穩定踏實;但後來考量社會氛圍已變,博士就業生態不佳,流浪博士滿街跑,於是嘗試轉進文學創作職涯,並以其他專長另謀收入。碩一獲得聯合文學小說新人獎,後來陸續獲得國內其它文學獎獎項,也曾入圍國外的英仕曼亞洲文學獎、歐康納國際小說獎。

伊格言就讀中文所可說如魚得水,鑽研現代文學之外也參加文學獎比賽,磨練創作能力。他自忖有學術研究能力,本想出國念博士班,畢竟學術生涯比較穩定踏實;但後來考量社會氛圍已變,博士就業生態不佳,流浪博士滿街跑,於是嘗試轉進文學創作職涯,並以其他專長另謀收入。碩一獲得聯合文學小說新人獎,後來陸續獲得國內其它文學獎獎項,也曾入圍國外的英仕曼亞洲文學獎、歐康納國際小說獎。

伊格言早熟地樹立自己的文字風格,語法微帶點翻譯小說風,但又銳利精準,讓人想起小說家七等生或王文興,不過內歛敏感的伊格言似乎更多點詩意。詩人羅智成如是讚賞伊格言,「擁有少數創作者才具備的創造自己語言的高科技,這必須結合有著強烈個人風格的,豐盛的意象語……」

伊格言雖然無緣成為一位醫生,也沒有變成一個物理科學家,但是相關的學習經驗卻成了他文學創作上獨特的養分。

2003年,他出版第一本小說集《甕中人》,小說中某些片斷,有可能是來自醫學院學習的經驗和境遇,憑藉駕馭文字的功力,電影敘事的手法,撥弄時光幻術,呈現帶點憂傷的殘酷美學。於擔任《九歌106年小說選》編者時,伊格言如此述寫:「好小說應有『鄭重而輕微的騷動,認真而未有名目之鬥爭』(張愛玲),是以,海面儘管可平靜無波,但冰山之下,其內裡必有主題、黑洞、奇點,裝載著作者關切與情感的集中場域。」而他的小說也確實騷動著讀者的內心,一種莫名的、藍色的感傷。

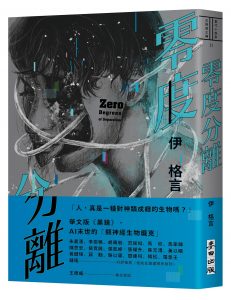

今年(2021年)出版的《零度分離》,從書名開始就帶點物理與科學的思考成分,那來自社會科學中著名的「六度分離」實驗──「零度分離。Zero Degrees of Separations。」小說中,伊格言如此描述:「即生即滅,量子泡沫般的短暫交會。在那一瞬刻,我們既是單一個體又絕非單一個體;於是每一次的對視都堪稱一次難以重現的奇遇。」雖是科幻小說,但是對於人類這種物種的自私和脆弱,字裡行間既有批判也有同情。第36屆吳三連文學獎得主鴻鴻(閻鴻亞)如此肯定小說的藝術高度:「讀《零度分離》讓我想起大學時代讀張系國《星雲組曲》的興奮⋯⋯,不過,這本小說的換位思考,更讓我腦洞大開。」

今年(2021年)出版的《零度分離》,從書名開始就帶點物理與科學的思考成分,那來自社會科學中著名的「六度分離」實驗──「零度分離。Zero Degrees of Separations。」小說中,伊格言如此描述:「即生即滅,量子泡沫般的短暫交會。在那一瞬刻,我們既是單一個體又絕非單一個體;於是每一次的對視都堪稱一次難以重現的奇遇。」雖是科幻小說,但是對於人類這種物種的自私和脆弱,字裡行間既有批判也有同情。第36屆吳三連文學獎得主鴻鴻(閻鴻亞)如此肯定小說的藝術高度:「讀《零度分離》讓我想起大學時代讀張系國《星雲組曲》的興奮⋯⋯,不過,這本小說的換位思考,更讓我腦洞大開。」

除了文字風格強烈之外,將小說視為一種「行動藝術」的伊格言也是劍及履及的反核行動派。例如為了寫作以核災為主題的小說《零地點GroundZero》,他廣泛地收集和閱讀相關的資料,他說:「作為一本顯然具有社會批判功能的小說,我選擇與現實直接對撞──這是我的行動藝術。」

除了文字風格強烈之外,將小說視為一種「行動藝術」的伊格言也是劍及履及的反核行動派。例如為了寫作以核災為主題的小說《零地點GroundZero》,他廣泛地收集和閱讀相關的資料,他說:「作為一本顯然具有社會批判功能的小說,我選擇與現實直接對撞──這是我的行動藝術。」

伊格言寫詩也寫散文,也出版過《幻事錄》這樣評論現代小說的評論散文集,但是創作主力還是放在小說,也最讓人驚豔。他說:「倪匡跟張系國他們的某些作品我都愛;但一般而言,大家會說倪匡比較是通俗小說,而張系國的小說就有藝術價值。(我認同這樣的說法,確實如此),所以我想我的小說當然比較接近張系國這一系。」

在和伊格言訪談的過程中,隱約感覺他對「生之痛苦」似乎較同齡者有著更深層的思考和感受,那不是物質的、表象的痛苦,而是不斷追求精神出路的一種莫名憂傷。「近期最愛的小說家,可能是米蘭昆德拉、法國的韋勒貝克,諾獎得主艾莉絲孟若,以及間諜小說大師勒卡雷吧。」於《零度分離》中名為〈二階堂雅紀虛擬偶像詐騙事件〉的篇章裡,伊格言如此述寫愛上了虛擬偶像,甚且為此毀家棄子的女子葉月春奈:

葉月春奈沒有說話。她轉身離開,向來時路上走,沒有回頭,顯然也未有多作任何表示的意思。

我趕緊跟上。她突然慢條斯理地脫下皮手套,唇線緊閉,面無表情地向我展示她的左手。

那無名指上戴著一枚婚戒。此刻四周已然轉暗,光線消融,小小的鑽戒沐浴在純白近乎雪盲的光中。我已不知該作何感想──這是她買給自己的禮物嗎?她終究答應了那夢中的求婚?這與她拋夫棄子,消失的那五天是否有所關聯?抑或是,這許多年來,中年以後的半生,她始終活在自己無人知曉且無處訴說的夢境之中?狂風冰冷如刀,霧氣沉降,暗影於周遭逐漸聚攏,雪花與冰晶扎進我乾澀無遮蔽的雙眼。鎮上方向,視線所及依舊杳無人煙,彷彿天地間僅存二人。葉月春奈直直望向前方,靜靜戴上皮手套;她的靴子一步步踩在冰雪之上,始終未曾停下腳步。我感覺此刻她的眼瞳中並無這現實世界之存在;又或者,她所凝視的事物始終不在此處,而陷落於不明確的虛空之中。

那無名指上戴著一枚婚戒。此刻四周已然轉暗,光線消融,小小的鑽戒沐浴在純白近乎雪盲的光中。我已不知該作何感想──這是她買給自己的禮物嗎?她終究答應了那夢中的求婚?這與她拋夫棄子,消失的那五天是否有所關聯?抑或是,這許多年來,中年以後的半生,她始終活在自己無人知曉且無處訴說的夢境之中?狂風冰冷如刀,霧氣沉降,暗影於周遭逐漸聚攏,雪花與冰晶扎進我乾澀無遮蔽的雙眼。鎮上方向,視線所及依舊杳無人煙,彷彿天地間僅存二人。葉月春奈直直望向前方,靜靜戴上皮手套;她的靴子一步步踩在冰雪之上,始終未曾停下腳步。我感覺此刻她的眼瞳中並無這現實世界之存在;又或者,她所凝視的事物始終不在此處,而陷落於不明確的虛空之中。

如此詩意而奇異的場景,以及存在其間的夾敘夾議,或許也可以看到這些作家筆下「生之痛苦」的影響吧。他喜愛加拿大導演艾騰伊格言的電影,而亞美尼亞後裔的艾騰伊格言小時候對自己的民族文化十分陌生,直到大學時才回頭重新認識亞美尼亞歷史,成名後更拍攝「A級控訴」(Ararat)。這部電影講敘了1915年「亞美尼亞的種族清洗事件」,重現這段殘忍歷史,審視當年鄂圖曼土耳其的屠殺行動。做為台灣最被寄予厚望的年輕小說家,又是創作力豐富多變如阿米巴原蟲,伊格言哪一天以科幻小說建構對鄉土的重新認識,其實也不會讓人太驚訝的。

(本頁圖片由得獎人伊格言提供)